深刻化する地球温暖化、私たちはどう生きる?

所属:跡見学園女子大学

インターン生:K.Wさん

現代を生きる上で無視できない環境問題、地球温暖化。誰しもが一度は耳にしたことがあると思います。しかしこの問題を詳しく説明できる人はあまりいないのではないでしょうか。ここで何によって地球温暖化が引き起こされるのか、また地球温暖化によって何が起こるのか、私たちにできる対策はあるのか、見ていきたいと思います。

はじめに

地球温暖化とはそもそも近年、人間の活動が活発になるにつれて大気中の二酸化炭素(CO2)等 「温室効果ガス」が大気中に放出され、地球全体の平均気温が上昇している現象のことです。これがなぜ良くないことで、これにより何が引き起こされるのか、詳しく見ていきます。

地球温暖化によってどんな問題が生じるの?

地球温暖化により平均気温が上昇すると海面の上昇に繋がります。これは北極などにある海氷が融解していることが原因です。20世紀の100年間で海面は17センチメートル上昇していて、現在も上昇しています。海面の上昇は非常に危険で、1メートルの海面の上昇により砂浜の9割以上が失われていくと予測されています。

砂浜が失われることで、そこで生活する生物や産卵や子育てをしている生物にも影響が出ます。さらに、降水量にも影響があります。地球温暖化による長期的な気温の上昇に伴い、大気中の水蒸気が増えます。すると、雨をもたらす低気圧などの強さが変わらなかったとしても、水蒸気が多い分だけ割増で雨が降る傾向になり、大雨の頻度が徐々に増えていきます。

また、地球温暖化によって降雪量が減ったり融雪の時期が早まったりすることもあり、春や夏の水産資源の現象が予想されます。そうなると生活水を確保できなくなる危険性も出てくるなど、数々の水問題が発生します。

水問題

地球温暖化により平均気温が上昇すると海面の上昇に繋がります。これは北極などにある海氷が融解していることが原因です。20世紀の100年間で海面は17センチメートル上昇していて、現在も上昇しています。海面の上昇は非常に危険で、1メートルの海面の上昇により砂浜の9割以上が失われていくと予測されています。

砂浜が失われることで、そこで生活する生物や産卵や子育てをしている生物にも影響が出ます。さらに、降水量にも影響があります。地球温暖化による長期的な気温の上昇に伴い、大気中の水蒸気が増えます。すると、雨をもたらす低気圧などの強さが変わらなかったとしても、水蒸気が多い分だけ割増で雨が降る傾向になり、大雨の頻度が徐々に増えていきます。

また、地球温暖化によって降雪量が減ったり融雪の時期が早まったりすることもあり、春や夏の水産資源の現象が予想されます。そうなると生活水を確保できなくなる危険性も出てくるなど、数々の水問題が発生します。

自然への影響

地球温暖化による自然への影響、生態系への影響も深刻です。気温の変動による生態系への影響は大きく、動植物ともに変化や絶滅の危機が怒っています。

IUCN(国際自然保護連合)が発表している、世界の絶滅の恐れがある野生生物のリスト 「レッドリスト」には3万8,543種類以上の野生生物が絶滅危惧種として掲載されています。そして野生生物を追いつめる大きな11の要因の一つに、「気候変動」つまり地球温暖化を挙げています。気温の変動により今まで存在していた種が減少することで、生態系が崩れることが懸念されます。

私たちの生活への影響

地球温暖化によって引き起こされる問題は上記以外にも様々なものがあります。洪水や干ばつ、そして森林火災など数々の自然災害とも密接に結びついています。そしてその自然災害は私たちの生活に大きな影響を与えます。

人間の生活には食物が欠かせません。農作物は正常な気候で育ちますが、異常気象とされる気候変動により不作となってしまい、食物が不足してしまいます。近年の日本でも気温の上昇や大型台風による被害で農作物の不足などが起こっています。これが世界規模になると食物の不足がどんどん大きいものになり、飢餓に陥る人が増加します。

また、必要な栄養を得られないことによる栄養不良や、免疫力の低下による病気の広がりも起こります。 これは食物不足だけではなく、洪水などの災害により住む場所を追われた人々も同様です。地域によっては不衛生な環境となり、病気が蔓延することも少なくありません。このような生活に関するリスクも大きくなるのが、地球温暖化です。

では、具体的に何をする?

根本的に地球温暖化は温室効果ガスの増加によって引き起こされているので、温室効果ガスを少しでも出さない工夫をすることが必要です。世界的な取り組みをみると、原則のもと先進締約国に対し温室効果ガス削減のための政策の実施等の義務が課せられている国連気候変動枠組条約やパリで「主要排出国を含む全ての国が協調して温室効果ガスの削減に取り組む」という国際的な法的枠組みが採択されました。

日本政府の取り組み

先程までは地球温暖化の世界的な影響や世界規模の取り組みを見てきましたが、ここで日本は具体的にどのような取り組みをしているかをみていきます。環境省によると、『2021年10月22日、地球温暖化対策計画が閣議決定されました。

地球温暖化対策計画は、地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画で、2016年5月13日に閣議決定した前回の計画を5年ぶりに改定しました。日本は、2021年4月に、2030年度において、温室効果ガス46%削減(2013年度比)を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明しました。

改定された地球温暖化対策計画は、この新たな削減目標も踏まえて策定したもので、二酸化炭素以外も含む温室効果ガスの全てを網羅し、新たな2030年度目標の裏付けとなる対策・施策を記載して新目標実現への道筋を描いています。 (環境省 ホームページより)』

さらにこれは10年後の話であり比較的近い未来、中期的な目標ですが、約30年後の2050年には温室ガス排出0という長期的な目標も掲げられています。このように、日本政府は未来に向けて具体的な目標を掲げて様々な取り組みをしています。

実際の取り組み〜部門別に対策を実施〜

この目標をもとに部門別の対策を実施しています。その部門は5つに分けられていて、対策は異なりますが、それぞれを達成することで中期目標を達成していけるよう道筋を明らかにしています。また、各部門それぞれに取り組みは示されているものの、分野横断的政策や基盤的施策、国際協力の推進なども同時に進められていて、協力体制の下、目標達成に向けた取り組みが行われています。

産業部門

日本の温室効果ガスの3割を占める部門。2013年度から2019年度にかけて約10.9%減少を実現しました。温室効果ガスの主となるガスは二酸化炭素です。そのため産業部門ではその元となる炭素の削減を目指し、低炭素社会実行計画を策定して着実な実施と検証を行っています。

またエネルギーを生み出す火力発電でも温室効果ガスが発生することから、設備や機器の省エネとエネルギー管理の徹底も対策として盛り込まれています。これにより省エネ性能の高い設備や機器の導入、そしてエネルギーを使用状況に応じて管理する、エネルギーマネジメントシステムの利用も進められています。

業務その他部門

業務その他部門では2013年度から2019年度にかけて約10.9%の二酸化炭素排出量減少を実現しました。この部門でも省エネ対策を主に行っています。新築建造物省エネ基準適応義務化を行い、新しく建てる建造物には省エネを導入していくことを示し、既存の建造物に関しても省エネ改修を実施しています。

また機器の省エネ化としてLEDなどの高効率照明のストックを2030年までに100%にすることやトップランナー制度による省エネ性能向上を進めています。省エネ診断によるエネルギー管理の徹底も同時に進行しています。

家庭部門

政府での取り組みですが、私たちにとって1番身近な家庭部門。この部門では国民運動の推進を取り組みとして進めています。家庭部門では2013年度から2019年度にかけて約23.3%の二酸化炭素排出量減少を実現しました。要因は、電力の二酸化炭素排出原単位(経済活動量1単位あたりのCO2排出量のこと)の改善や省エネ等だとされています。

また、住宅の省エネ対策として、先ほどの新築建造物省エネ基準適応義務化や既存住宅の断熱改修なども行っています。業務部門でも触れましたが、LEDなどの2030年ストック100%はもちろん、家庭用燃料電池の530万台の導入やトップランナー制度による省エネ性能向上も進められています。電力をデジタルで計測して通信機能を併せ持つ電子式電力量計であるスマートメーターを利用した徹底したエネルギー管理も実施されています。

同部門からの二酸化炭素排出の約2/3が電力由来であることから、削減に向けて電力分野の脱炭素化が重要とされています。運送部門

運輸部門では、2013年度から2019年度にかけて約8.2%の二酸化炭素排出量減少を実現しました。主な要因は、主な減少要因は、自動車の燃費改善や貨物輸送における輸送量の減少だとされています。

運輸においては温室効果ガスを排出する輸送機、機器の使用は欠かせません。これらを抑制するために、EV(電気自動車)やFCV(燃料電池自動車)などの次世代自動車の普及や燃料の改善などが進められています。

新車販売においてはこれら次世代自動車が占める割合を5~7割にすることを目標としています。 また交通流対策の推進やエコドライブ、公共交通機関の利用促進、低炭素物流の推進なども取り組まれています。

エネルギー転換部門

エネルギー転換部門では2013年度から2019年度にかけて約15.9%の二酸化炭素排出量減少を実現しました。現状エネルギーは温室効果ガスを排出する火力発電を主としています。 エネルギーを火力発電から再生可能エネルギーへ転換していくだけでも大きな効果を得られることから、最大限の導入を行っています。

また全ての火力発電をすぐさま停止し、再生可能エネルギーに変えられるわけではないため、火力発電の高効率化も同時に行っていき、排出量を極力抑えられるよう対策を実施中です。さらに国内では厳しい声が飛ぶ原子力発電も温室効果ガスの排出を抑えた発電であり、安全性が確認されたものについては活用をしていくことも検討されています。

私たちにできること

先述した内容を踏まえ私たちに出来る小さい取り組みはなんでしょうか。詳しく見ていきましょう。

エアコンの設定温度を上げる

エアコンの設定温度を1℃上げることでCO2を約8kg削減することができます。エアコンは電力で動いているため、エアコンを使用することで電力消費量が増え、世界的な温室効果ガス排出量の増加を招きます。また、エアコンに冷媒として使われているフロンなども温暖化の原因となります。

今の設定温度から1℃上げるだけでも環境は変わりますし、理想的な例を上げるならば夏の冷房運転時には設定温度を27℃から28℃に設定することで消費電力を約13%減らすことができ、CO2排出量(年間)も7.8kg減らすことができます。家族がたくさんいる場合はなるべくひとつの部屋にみんな集まり、その部屋だけエアコンをつけるようにしましょう。家族団らんの時間にもなりますしオススメです。

移動手段を変える

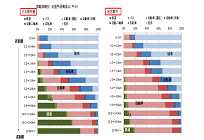

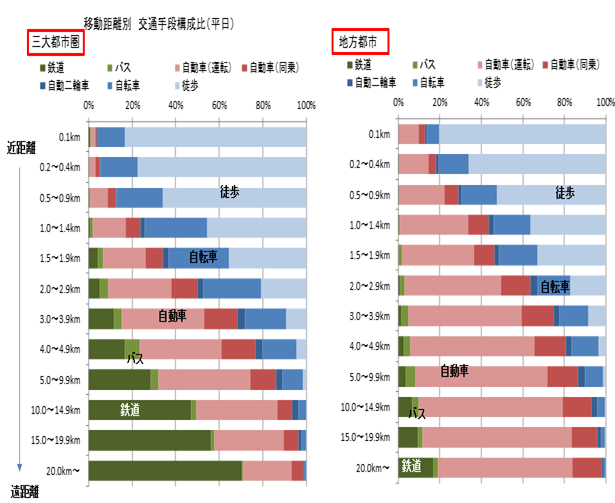

可能な限り、移動手段を徒歩や自転車、または公共交通機関にしましょう。先ほど運送部門でも述べたように、自動車の与える環境への影響は大きいです。そして図からも読み取れますが、自動車は移動手段において必要不可欠であることが分かります。

しかし、自動車に乗る代わりに徒歩や自転車で移動すれば、温室効果ガスの排出が削減されます。それに健康増進とフィットネスにも役立ちます。長距離の移動も試行錯誤しましょう。自動車以外でも、飛行機は大量の化石燃料を燃やし、相当量の温室効果ガスを排出します。つまり、飛行機の利用を減らすことは、環境への影響を軽減する最も手っ取り早い方法の一つです。可能な限りオンラインで会ったり、列車を利用したり、長距離移動そのものを止めたりしましょう。

出典:国土交通省

野菜をもっと多く食べる

あまりピンと来ない人も多いのではないでしょうか。しかし野菜と地球温暖化は密に関わりあっています。野菜や果物、全粒穀物、豆類、ナッツ類、種子の摂取量を増やし、肉や乳製品を減らすと環境への影響を大幅に軽減できます。一般に、植物性食品の生産による温室効果ガスの排出はより少なく、必要なエネルギーや土地、水の量も少なくなります。

廃棄食品を減らす

先ほどのものに付随しますが、食料を廃棄すると、食料の生産、加工、梱包、輸送のために使った資源やエネルギーも無駄になります。また、埋め立て地で食品が腐敗すると、強力な温室効果ガスの一種であるメタンガスが発生します。購入した食品は使い切り、食べ残しはすべて堆肥にしましょう。

人のいない部屋はこまめに消灯

言わずもがなですが、電力の無駄遣いは地球温暖化に繋がります。使わない部屋の電気は消しましょう。

テレビの画面は明るすぎないよう調節

先ほどのエアコンと似ていますが、家電製品は全て電力で動いています。当然、テレビの画面を明るくしたり、音量を上げたりすることでそこにかかる電力量は増えます。極力、調節しましょう。

その他、簡単にできること

- 冷蔵庫は開閉を少なく、ものを詰め込みすぎない

- 使わない電気製品はコンセントからプラグを抜く

- シャワーや洗い物のときは流しっぱなしにしない

- お風呂には家族が続けて入る

- 洗濯する時はまとめて洗う

- 食材は旬のもの、地元産のものを選ぶ

- 詰め替え製品や、ばら売り・量り売りの商品を購入

まとめ

地球温暖化によって引き起こされる様々な問題が調べると沢山あります。ここには書ききれていないですが他にも色んな問題があります。また、化粧品の廃棄が地球温暖化に繋がったり、普段食べているものの廃棄が地球温暖化に繋がったり身近にあるものが、原因になることもあります。

この身近さを実際に調べ、感じ、対策をすることが私たちにとって重要なことだと考えます。海面上昇は生態系の崩れ、もう始まっていますがどのようにしてそれを食い止めるのか。私たちの行動が鍵となっていきます。

先ほど上げた節電方法、比較的簡単できっと誰にでもできることだと思います。まずは簡単なことから始め、続け、これからどうするべきなのかを考える、このサイクルを続けていけば2030年の温室効果ガス46%削減、2050年の温室効果ガス排出0を叶えることも可能になっていきます。

地球温暖化は一人一人の行動によって生み出されています。よって一人一人の行動によって対策ができます。地球に住んでいる人間みんながその意識を持ち、行動できたら地球はよりよくなっていくでしょう。

宜しければSNSでのシェアをお願い致します!