自動車における地球温暖化

所属:多摩大学

インターン生:S.Dさん

私たちの生活の重要な移動手段として、自動車は欠かせない存在です。しかし、その一方で自動車の排気ガスは、大気汚染を引き起こすなど、大きな環境問題も抱えています。自動車の排気ガスには、地球温暖化の原因である温室効果ガスのひとつ、二酸化炭素が大量に含まれており、近年ではその影響についても追求されています。自動車排気ガスが環境にどのような影響を及ぼし、排気ガス抑制のために、国や自動車産業はどんな取り組みを開始しているのか説明していきたいと思います。

自動車排気ガスが及ぼす大気汚染

自動車の燃料はガソリンや軽油です。これらを燃やしてエネルギーにするときに排出されるガスには、一酸化炭素や窒素化合物、粒子状物質、二酸化炭素などの多くの化学物質や汚染物質が含まれています。この化学物質は大気中で、人間や生物に害のある物質に変化し、酸性雨や光化学スモッグなどの大気汚染を引き起こしています。また、人間だけではなく、大気汚染は森林や農業などにも悪影響を及ぼし、自然環境も脅かしています。

自動車排気ガスは温室効果ガスを大量に排出

温室効果ガスとは、大気中に存在しており、地球の表面から放射されている赤外線の一部を吸収することで温室効果をもたらす、二酸化炭素やメタン、一酸化二窒素、フロンなどのガスのことを指しています。自動車の排気ガスは二酸化炭素に大量に排出するため、地球温暖化の要因の一つであり、問題になっています。

二酸化炭素排出と地球温暖化の関係

人間の経済活動は、常に石油や石炭などの化石エネルギーを消費し、大量の二酸化炭素を発生させています。中国28%、アメリカ15%、EU28か国9%、インド7%、ロシア5%、日本3%、韓国1%が他の国と比べ多くの二酸化炭素を排出しています。IPCCの第6次評価報告書によれば、このまま温室効果ガスが増加を続けると、地球の温度は約1.5度上昇すると言われており、持続可能な社会を築くためにも、脱炭素を促進し、これ以上の気温上昇は食い止めなくてはいけない状況になっています。

運搬関係における二酸化炭素排出量と推移

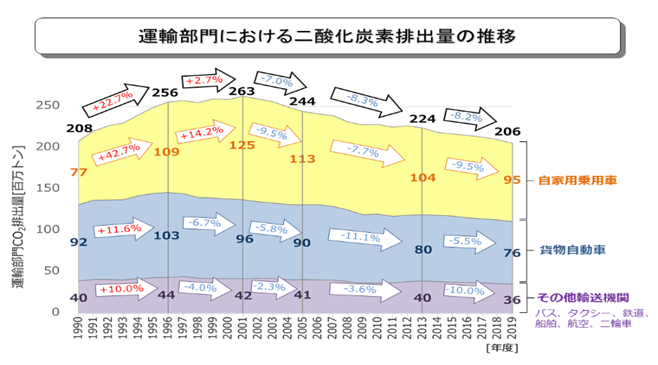

2019年の運搬部門の二酸化炭素排出量は2億600万トンであり、総排出量は11億800万トンなので、これは全体の約18%を占めることとなります。また、経済が発達するにつれ、自家用車を所持する人も増加したため、自家用車の二酸化炭素排出量は運搬部門の約46%を占めました。

1990年度から1996年度まで運搬部門の二酸化炭素排出量は、約23%も増加していました。しかし、1997年に採択された京都議定書においては、日本は二酸化炭素排出量を1990年の基準から6%の削減することを定め、この目標を達成することができたのです。2001年度以降の二酸化炭素排出量は、少しずつではありますが減少傾向にあります。

出典:アスエネメディア

脱炭素社会による自動車の変化

脱炭素社会による自動車の変化は、ガソリン車から電気自動車が主流になってくることを示しています。世界全体でガソリン車の販売を禁止する流れになってきています。フランスでは2017年には2040年までにガソリン車の新車販売を禁止すると発表しており、イギリスでは2030年までにはガソリン車の新車販売禁止を目指しています。また、中国、アメリカカリフォルニア州、ノルウェーでは、すでにガソリン車の新車販売を禁止しています。

一方日本では、「2030年半ばまでに、乗用車新車販売で電動車100%を実現」を目指しています。しかし、 トヨタ自動車株式会社代表取締役執行役員の豊田章男会長は会見で、「最初からガソリン車やディーゼル車を禁止するような政策は、その選択肢を自ら狭め、日本の強みを失うことにもなりかねません」と語っています。

豊田章男会長の提案として、e-fuelという液体燃料の普及です。e-fuelは、再生可能資源からの電気エネルギーを、液体燃料や気体燃料に化学結合により蓄えることで作られる、カーボンニュートラルの代替燃料のことです。このe-fuelに切り替えることで、大幅に二酸化炭素の排出を減らすことを目指しています。このことでホンダも「2040年に販売する新車を全て電気自動車か燃料電池車とする」という目標を発表しています。

現在持っているガソリン車は禁止になるのか?

現在持っているガソリン車は使えなくなるのかと疑問に思っている人もいるかもしれませんが、現段階でそのようなことはありません。2030年代半ばまでに達成されるのは、電動者新車の販売であって、走行が禁止されるわけではないからです。また、ガソリン車の中古車販売も新車ではないため大丈夫だと思われます。

しかし、2050年に脱炭素社会の実現を考えると、いずれはガソリン車の走行も禁止なると予想されます。実際に、脱炭素化に向けて素早くシフトした国ではガソリン車走行禁止の見通しも立っていて、パリ、マドリード、アテネでは2025年までにガソリン車の市内走行が禁止、アムステルダム、ロンドン、ミラノでも2030年までにガソリン車の走行が禁止になることになっています。この流れから察するにいずれ日本でも、ガソリン車の走行禁止を発表する日がそれほど遠くはない可能性があります。

電気自動車のメリット

環境に優しいこと、走行音や振動が少ないこと、ランニングコストが良いこと、自然災害などで停電した際に蓄電池として活用できること、補助金・減税が適用されることの5つのメリットがあります。

1.環境に優しいこと

重要視されるため、更なる導入の増加が予想されています。

2.走行音や振動が少ないこと

電気自動車は、エンジンを搭載していなく、バッテリーとモーターのみの走行なので、走行音や振動も少なく、加速もスムーズに行えます。

3.ランニングコストが良いこと

かかるのは電気代のみということになり、同じ距離を走行した場合、ガソリン代よりも電気代のほうが安くなる可能性が高いです。また、充電用コンセントやスタンドを所有しているのであれば、深夜料金が割安になっている電気料金プランに切り替えて深夜のみ充電するようにすれば、電気代を更に安くできます。

4.自然災害などで停電した際に蓄電池として活用できること

地震や台風などの自然災害を原因とした停電が増加傾向にありますが、非常時も電気自動車を非常電源として活用できます。

5.補助金・減税が適用されること

車種やお住まいの自治体によって条件が異なりますが、国の補助金と自治体の補助金は重複して申請できます。また、定価よりもずっと安く購入することができる可能性があります。

電気自動車のデメリット

販売価格が比較的高いこと、充電に時間がかかること、航続距離が比較的短い可能性があることの3つのデメリットがあります。

1.販売価格が比較的高いこと

価格の高さが障壁となり、電気自動車の購入に不安を抱えている方が多いことです。

2.充電に時間がかかること

ガソリン車がガソリンを給油する際は5分程度で完了していましたが、電気自動車は数十分から数時間ほど充電に時間がかかることもあります。自宅に充電器などがなく、充電スタンドで充電を行う場合は、充電が完了するまで待ち続けなければなりません。また、急な外出予定が出来てしまったときなどにも不向きになります。

3.航続距離が比較的短い可能性があること

近所に買い物に行く際や定期的な通院などには向いていますが、長距離運転をする機会の多い方にとって不安材料となっています。しかし、近年は航続距離の長い電気自動車も発表されています。用途にあわせて選べば、航続距離が短いというデメリットも解消される可能性があります。

電気自動車の種類

1.ハイブリッドビークルカー(HV)

2つ以上の動力源を持つ自動車です。日本では一般的に、エンジン(内燃機関)とモーター(電動機)を備えたハイブリッドカーのことを差します。車種によって差はありますが、エンジンのみ・モーターのみの走行、エンジンとモーターを同時使用した走行ができます。エンジンのみの走行の際は発生する余剰エネルギーで発電し、モーターを動かすため、ガソリンを消費しない走行が可能です。ガソリン車よりも燃費がいいという特徴があります。

2.プラグインハイブリッドビークルカー(PHV)

電気自動車(EV)とハイブリッドビークルカー(HV)の長所をあわせたハイブリッドカーです。プラグインハイブリッドエレクトリックビークルカー(PHEV)と呼ばれることもあります。電気でもガソリンでも走行可能なので、電池切れが原因で走行できなくなる心配がありません。短距離から長時間のドライブまで、安心して走ることができます。

3.燃料電池自動車(FCV)

燃料電池自動車は、水素と空気中の酸素の化学反応によって燃料電池で発電した電気を使い、モーターの動力で走るクリーンエネルギーカーです。「Fuel Cell Vehicle」を略して「FCV」とも呼ばれています。水素と酸素の力で走るので、走行中に二酸化炭素は排出されません。

4.クリーンディーゼルカー(CDV)

軽油を燃料として走る車です。軽油はガソリンと比較すると価格も安く、二酸化炭素排出量も少ないです。また、高い燃費効率と力強い加速も魅力として、近年注目を集めています。

「環境にいい車」というと、電気自動車を連想しますが、実はさまざまな種類があります。このようなクリーンエネルギーカーは、環境問題やエネルギー問題への意識の高まりにあわせて、年々増加傾向にあります。機能や性能、更に燃費とコストパフォーマンスも異なるので、違いを把握しつつ、自分の使い方にあった車を選ぶ必要があります。

エコカーとは何か

自動車の脱炭素を実現するために、エコカーの開発も活発化しています。エコカーとは「エコロジーカー(自然環境保全車)」を略したもので、環境に配慮した自動車のことです。

世界で加速するエコカー開発

近年、中国をはじめとする経済大国が電気自動車の開発生産を加速させています。アメリカも脱炭素に向け、競うように電気自動車開発へと取り組んでいます。電気自動車に限らず、脱炭素や環境に配慮したエコカーの開発は、世界各国で進められています。どのようなエコカーが開発されるにしろ、化石エネルギーを使用し、二酸化炭素を排出する自動車は今後急速に減少することは間違いありません。

私達にできること

まず、私達にできることとして、「エコドライブ10のすすめ」というのがあります。

1.ふんわりアクセル「eスタート」

穏やかにアクセルを踏んで発進することです。日々の運転において、やさしい発進を心がけるだけで、10%程度燃費が改善することになります。焦らず、穏やかな発進は、安全運転にもつながっていきます。

2.車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転

走行中は、一定の速度で走ることを心がけることが大事になります。車間距離が短くなると、ムダな加速・減速の機会が多くなり、市街地では2%程度、郊外では6%程度も燃費が悪化することになります。交通状況に応じて速度変化の少ない運転をすることが大切になっていきます。

3.減速時は早めにアクセルを離そう

信号が変わるなど停止することがわかったら、早めにアクセルから足を離すことが大切です。これをすると、エンジンブレーキが作動し、2%程度燃費が改善することになります。また、減速するときや坂道を下るときにもエンジンブレーキを活用するようにします。

4.エアコンの使用は適切に

車のエアコン(A/C)は車内を冷却、除湿する機能のことです。暖房のみ必要なときは、エアコンスイッチをOFFにするよう心掛けることが大切になってきます。また、冷房が必要なときは、車内を冷やしすぎないよう心掛けることが大切になります。例えば、車内の温度設定を外気と同じ25℃に設定した場合エアコンスイッチをONにしたままだと12%程度燃費が悪化してしまいます。

5.ムダなアイドリングはやめよう

待ち合わせや荷物の積み下ろしなどによる駐停車の際は、アイドリングはやめることが大切になります。10分間のアイドリング(エアコンOFFの場合)で、130cc程度の燃料を消費します。また、現在の乗用車では基本的に暖機運転は不要です。そして、エンジンをかけたらすぐに出発することも大切です。

6.渋滞を避け、余裕をもって出発しよう

出かける前に、渋滞・交通規制などの道路交通情報や、地図・カーナビなどを活用して、行き先やルートをあらかじめ確認し、時間に余裕をもって出発することが大切になります。さらに、出発後も道路交通情報をチェックして渋滞を避ければ燃費と時間の節約になります。例えば、1時間のドライブで道に迷い、10分間余計に走行すると17%程度燃料消費量が増加することになります。

7.タイヤの空気圧から始める点検・整備

タイヤの空気圧チェックを習慣づけることが大切になってきます。タイヤの空気圧が適正値より不足すると、市街地で2%程度、郊外で4%程度燃費が悪化してしまいます(適正値より50kPa不足した場合)。また、エンジンオイル・オイルフィルタ・エアクリーナエレメントなどの定期的な交換によっても燃費が改善していきます。

8.不要な荷物はおろそう

運ぶ必要のない荷物は車からおろすことが必要になります。車の燃費は、荷物の重さに大きく影響されます。例えば、100kgの荷物を載せて走ると、3%程度も燃費が悪化してしまいます。また、車の燃費は、空気抵抗にも敏感です。スキーキャリアなどの外装品は、使用しないときには外すことが大切になってきます。

9.走行の妨げとなる駐車はやめよう

迷惑運転はしないことが大切になってきます。交差点付近などの交通の妨げになる場所での駐車は、渋滞をもたらします。迷惑駐車は、他の車の燃費を悪化させるばかりか、交通事故の原因にもなります。迷惑駐車の少ない道路では、平均速度が向上し、燃費の悪化を防ぎます。

10.自分の燃費を把握しよう

自分の車の燃費を把握することを習慣にすることが大切になります。日々の燃費を把握すると、自分のエコドライブ効果が実感することができます。車に装備されている燃費計、エコドライブナビゲーション、インターネットでの燃費管理などのエコドライブ支援機能を使うと便利になります。

また、この問題は、国や自動車産業が主導してくれるから大丈夫と人任せにできる問題ではありません。国民全体が主体性をもって取り組むことで、初めて達成し得る目標の一つです。

まずは現状を知り、自動車業界において言えば、電気自動車を利用することがあげられます。日本の自動車業界の今後を左右する重要な時期にきているということを、どれだけの人が知っているでしょうか。知っている人が知らない人に伝え、一人でも多くの人が「電気自動車を使おう」と思う、その積み重ねが脱炭素社会実現の一助となります。

宜しければSNSでのシェアをお願い致します!