音楽と環境問題

所属:跡見学園女子大学

インターン生:W.Mさん

音楽は多くの人々に愛され、私たちの日常生活に溢れているものです。大抵の場合、音楽というのは気分を上げたり、リラックスさせたりなどの良い効果があります。しかし、良い効果がある一方で、環境に対して悪影響を及ぼす危険性もあります。そこで今回は、音楽が環境にもたらす問題との関係性などについて考えていきます。

音楽によって引き起る環境汚染

では、具体的に音楽のどのような部分が環境問題へと繋がっていってしまっているのかについて説明していきます。近年は、コロナウイルス感染症拡大の影響で減ってしまっていますが、音楽に関連するものはコンサートや音楽フェスなどのイベントを行うことが比較的多いと思います。コンサートや音楽フェスというとただ楽しめるイベントと言った良いイメージを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

表面的に見れば楽しいものであるであるかもしれませんが、普段とは違った角度から見てみると楽しいだけのものではないと気が付くことが出来ます。音楽を楽しみたいのであれば、楽しんで終わりにするのではなく、楽しさの裏側には環境にとって悪影響を及ぼす場合があるということを頭に入れておかなければなりません。

例えば、コンサートや音楽フェスなどのイベントを行うと、観客が会場内での飲食をする場合が多く見られると思います。会場内での商品の販売を行っているところもあるため、飲食をすること自体は決して悪いことではありませんが、飲食をすることによって出てくるゴミが大きな問題となっていきます。大きな会場であればあるほど人の数も増え、ゴミの量も増えてしまいます。また、人が多いと身動きがとりづらく、会場内に設置されているゴミ箱の数が少ないと、ゴミを捨てに行くことすらも気軽にできなくなってしまう場合もあるかもしれません。

そうなると、ゴミの分別をせずに捨ててしまったり、ゴミ箱には捨てずにポイ捨てをしてしまうなどといったことが多発し、マナーが悪い行動する人が増えてしまいます。観客の一人一人がゴミの量を減らそうと努力をしたり、環境に対して意識を持っていればこのような問題は簡単に解決すると思いますが、会場に来る人のほとんどが常に環境に対しての意識を持っているわけではないため、呼びかけなしではそう簡単には解決することが出来ません。

また、音楽イベントによる環境問題はゴミに関することだけではありません。アーティストや観客、セットの移動、グッズなどの輸送、イベントを開催するにあたって必要になる照明などによっても大量の二酸化炭素が排出されています。さらにはイベントだけでなく、音楽のダウンロードやストリーミング再生といった普段何気なくしている音楽消費でも環境に大きな影響を与えているのです。私たちの目で形のあるものとして確認することはできませんが、音楽により大量の二酸化炭素が排出されており、私たちの知らない間に環境汚染へと繋がっていってしまっているのです。

ゴミ問題の状況

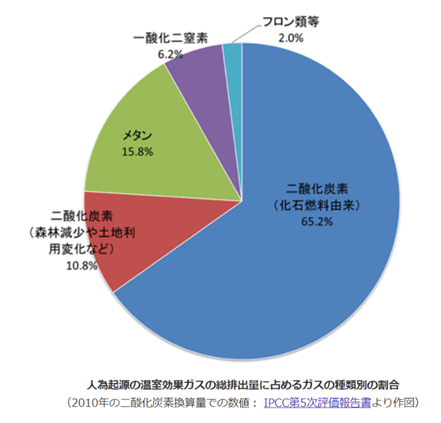

まずは、イベントによる環境汚染に繋がる大きな問題の要因であるゴミ問題に関して見ていきます。そもそもなぜゴミが出ると環境汚染に繋がってしまうのかというと、ゴミを処分する際には石炭や石油を使用して焼却処分する必要があるため、その影響で二酸化炭素が排出されます。そのためゴミの量が増えれば増えるほど焼却量に伴い排出される二酸化炭素の量も増え、地球温暖化を促進させることに繋がってしまいます。

下記の気象庁の「人為期限の温室効果ガスの総排出量に占めるガスの種類別の割合」についてのグラフを見てみますと、二酸化炭素(石化燃料由来)の割合が65.2%と圧倒的に多いのが分かります。このように二酸化炭素は地球温暖化などの環境汚染の要因となっているため、二酸化炭素の排出量を減らすためにもゴミの量をもっと減らしていく必要があるのです。

出典:気象庁

また、ポイ捨てをすると雨や風などの影響で海や川へと流れついてしまうこともあり、水質汚染などといった問題に繋がる危険性もあります。さらに水質汚染に留まらず、海や川へと流れついたゴミを魚などの水中に生息する生き物が誤飲・誤食してしまうこともあります。

その結果、ゴミを誤飲・誤食してしまった魚を人間が食べてしまうこととなり結局私たち人間にゴミが返って来てしまっているということになります。自分一人くらいがゴミを捨てたって大丈夫だろうという考えの人が増えれば増えるほど環境が悪くなり、最終的には人間やそのほかの動物にとってとてつもなく害を与えることになるのです。

移動による環境汚染

次に音楽に関する移動による環境への影響について見て来たいと思います。音楽イベントを開催するにあたって、イベントを開催するのに最も必要なアーティストや観客、機材などの移動が必然的に行われます。歩いて移動する人が多ければそれほど環境に対して影響はないでしょう。

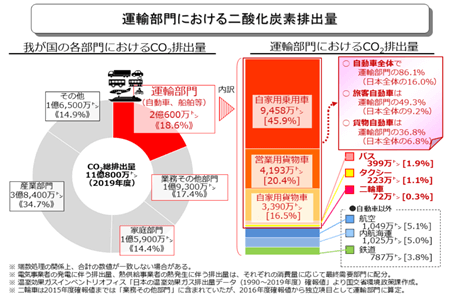

しかし、移動手段として車や電車、新幹線、飛行機などといった乗り物を使うのが一般的だと思います。このような乗り物を使用する際にも二酸化炭素が排出されます。下記の「運輸部門における二酸化炭素排出量」グラフによると、自動車や船舶などによる運輸では全体の18.6%、2億600万トンもの二酸化炭素が排出されていることが分かります。

出典:国土交通省

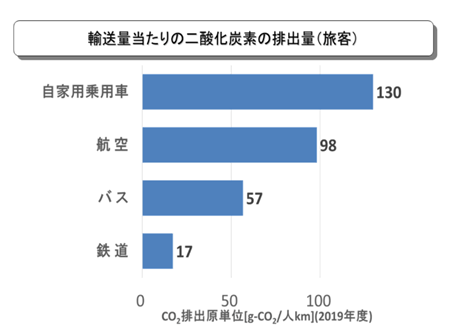

また、下記の「輸送量当たりの二酸化炭素排出量(旅客)」のグラフにあるように種類別の二酸化炭素の排出量について注目していきますと、自家用自動車によって排出される二酸化炭素は130g-CO₂/人㎞であり、輸送量当たりの二酸化炭素の排出量が一番多いことが分かります。コロナウイルス感染症拡大の影響で外出する機会が減り、自家用自動車の使用も減りそうな気がしますがそうとも限りません。

少しでもコロナウイルス感染症の予防をするために交通機関を使用する人が減る代わりに、比較的人の密を避けることが出来る自家用自動車の使用が増加します。自家用自動車による二酸化炭素の排出量は他の交通手段と比べて多いのでこのままコロナウイルス感染症が拡大し続け、自家用自動車を使用する人の割合が今よりも増えれば、走行時の二酸化炭素の排出の拡大にも繋がっていってしまうことになります。

しかし、近年では自家用自動車の中にもハイブリッド車や電気自動車などといった走行時の二酸化炭素の排出を抑える環境にやさしいものもあります。このような環境にやさしい車が今よりもさらに普及していければ移動による二酸化炭素の排出を減らすことに繋がり、環境を守っていけるのではないかと思います。

出典:国土交通省

照明による環境汚染

音楽イベントではステージを照らす照明も必要になっていきます。その照明に関しても環境に対して悪い影響を及ぼす場合があります。照明に使われる電球には「蛍光灯」・「白熱電球」・「LED照明」といった3つの種類のものよく見られます。また、舞台照明では「ハロゲン電球」という電球が多く使われています。

白熱電球を使用すると、短い時間で多くの電力を使うことになりますが、白熱電球を「電球形蛍光ランプ」や「LED電球」に交換するだけで電力の使用量を約8割削減することが可能になります。また、白熱電球と同様に蛍光灯器具も多くの電力を使うのですが、「Hf式蛍光灯器具」や「LED器具」に変更するだけで電力の使用量を約2割削減することが可能です。

電力の使用量を削減することにより1つの電球の寿命を伸ばすことができ、電球交換による廃棄物の量を減らすことが出来ます。音楽イベントなどでは大量の照明が必要となるので、使用する照明が白熱電球のような電力を多く使う二酸化炭素を排出しやすいものではなく、LED照明のような二酸化炭素の排出が少ない環境にやさしものをイベント照明の主流にしていく必要性があると思います。もし、今ある白熱電球のほとんどをLED電球に変えることが実現すれば、照明による環境汚染が減り、エコな環境が増えるのではないかと考えます。

再生可能エネルギーの活用

音楽イベントでは照明の他にも電子機材などをたくさん使用しなくてはならないため、大量の電力が必要となってきます。日本では原子力発電と火力発電による電気の供給が多くなっています。しかし、原子力発電は厳重な放射線管理や放射能廃棄物の処分が必要であったり、火力発電は化石燃料などを使用して燃焼する発電方法であるため二酸化炭素の排出問題があります。

電力を使用する量が多い音楽イベントでは環境にとってあまりよくない影響を与えてしまうこととなります。そのため、使う電力が多いからこそソーラーパネルを使用する太陽光発電などのといった再生可能エネルギーの活用をしていくべきなのではないかと思います。イベント会場は建物自体が広いことが多いと思うのでその広さを活用し、屋根にたくさんのソーラーパネルを設置することが一般家庭と比べると実現しやすいと思います。実現しやすいと言ってもソーラーパネルの導入には膨大なコストが掛かって来てしまうので、これから今よりも安価で高性能な物が誕生し、太陽光発電の拡大に繋がって行ければ良いです。

音楽のデジタル化による影響

これまではコンサートや音楽フェスなどといったイベントによる音楽が与える環境問題について見てきましたが、残念なことに音楽による環境汚染はそれだけではありません。もっと私たちの身近な日常生活に潜んでいるのです。近年、様々分野でデジタル化が進んでいます。音楽もその一つです。昔はレコードやカセット、CDなどのプラスチックの媒体を再生機器を使って音楽を再生することが主流でありましたが、近年は音楽のデジタル化が進んでいるため、CDなどのプラスチック媒体の需要は年々減少しています。

イギリスのグラスゴー大学の研究によると、レコードの販売がピークであった1977年には58000トン、カセットの販売がピークだった1988年は56000トン、CDの販売がピークであった2000年は61000トンものプラスチックが音楽によって消費されていました。それに対して、デジタル媒体での音楽の消費が盛んになると、2016年までに約8000トンまでプラスチックの消費量を減らすことが出来ました。

この研究結果を見ると、音楽消費でのプラスチックの消費量が減少しており、デジタル媒体での音楽の消費はむしろ環境を守っていくためには良いことだと感じる人もいるかと思います。

しかし、音楽消費でのプラスチックの消費量を減らす代わりにデジタル媒体での音楽の消費は、音楽のダウンロードやストリーミング中に膨大な資源やエネルギーを消費しており、プラスチックの消費で起こる環境汚染とはまた違った形で環境に大きな影響を与えてしてしまっているのです。プラスチック媒体での音楽の消費もデジタル媒体での音楽の消費のそれぞれ、環境に関する問題が出てきてしまうため、一概にはどちらの消費方法が良いとは言い切れません。現在のままでは結論が出ない以上、環境に考慮し、楽しく音楽を消費するためにもより良い方法が新たに生まれることを願うしかありません。

音楽による環境汚染を減らすために私たちができること

日常での音楽消費に関する環境問題は新たな解決策が生まれるまでどうしようもできないと言いましたが、コンサートや音楽フェスなどといったイベントに関しては私たちにも環境問題を解決するために出来ることはあると思います。例えば、小さいことですがイベント会場でゴミを見つけたら、自分のものでなくてもゴミ箱に捨てるように意識して行動することです。

また、イベントの主催側ができることとして、ゴミ箱の設置場所の増加や閉演後のゴミ拾いの呼びかけなどがあります。観客が参加して本格的にゴミ拾いを行える機会があれば、ゴミを拾う際に使うトングや軍手などを用意し、観客がゴミ拾いに参加しやすい環境づくりに取り組むといいのではないかと考えます。また、会場内で食べ物や飲み物を販売する場合は、容器や包装をなるべくプラスチック製のものは避け、リサイクルしやすい素材で作ると良いと思います。

プラスチック製のものでも何度も使用出来たり、記念になるものにすることが出来れば問題が減っていくのではないでしょうか。音楽を通して楽しむことだけを考えるのではなく、主催側と観客側の両方が音楽を通して生まれてしまう環境問題に配慮できればより良いイベントの実現が可能となると思います。

音楽の力で環境保護の呼びかけ

先ほどは、イベントの主催側と観客側の環境問題に対しての考慮があればより良いイベントの実現が可能になるのではないかと述べましたが、結論としてイベントに行く人が今すぐ環境に対しての意識を持ってくれる人が増えるかといったら難しいです。しかし、そんな時こそ音楽の力が必要となっていきます。音楽は多くの人に愛されていて、音楽を発信する影響力のあるアーティストたちが多くいます。

その人たちの力を借り、環境保護活動について呼びかけをすることが出来れば、人々の興味関心引き出すことが出来るのではないかと思います。すでに海外のアーティストなどが環境問題に関する楽曲を作成していたり、チャリティー活動を行っています。中にはコンサートツアーを行うことにより大量の二酸化炭素の排出などといった環境に大きな負担を与えるため、環境にとって有益な方法が見つかるまで当面の間はコンサートツアーを行わないと宣言したアーティストもいるようです。

また、音楽で環境保護を呼び掛けられる人は影響力のあるアーティストだけとも限りません。近年はSNSが発展していっているため誰でも簡単に音楽を発信することが可能な時代になっています。文字だけでは人々に印象に残らず、届けづらい環境問題に関する呼びかけを音楽にのせてたくさんの人に広めることが出来ればとても素敵なことであり、私たちの今後の未来も明るくなっていくのではないかと思います。

まとめ

普段私たちが娯楽として楽しんでいる音楽には、目には見えないだけで意外にも環境汚染に関する問題がたくさん潜んでいました。音楽に関係する環境問題には、ゴミ問題や移動手段、照明問題などといった問題がありましたが、問題の多くは二酸化炭素排出によるものであったため、いかに二酸化炭素の排出量を減らすことが出来るのかが問題解決へのカギとなってくると思います。

これらは人々の意識や呼びかけなどによって少しずつ解決へと向かっていくこともあると思うので音楽に関連することに関わらず、また、企業のみならず、一般の人々も環境に関してもっと考えていければ良いと思いました。私自身も今後はもっと環境のことを考えて生活していきたいとこの記事を作成してみて感じました。音楽を純粋に楽しみつつ、楽曲による環境保護の呼びかけなどといった音楽を通して環境にとって有益なものを得られる時代へと技術の発達共にこれから進んでいくことを願っています。

宜しければSNSでのシェアをお願い致します!