環境に良い自動車とは?

所属:跡見学園女子大学

インターン生:T.Mさん

自動車は私たちの生活に欠かせないものです。しかし、自動車から排出される排気ガスは大気汚染問題をもたらし、排気ガスに含まれる二酸化炭素(CO2)は、世界的な課題である地球温暖化の原因になっています。そこで、排出ガスが少なく地球・環境に優しい自動車(エコカー)が注目を浴びています。

エコカーとは?

エコカーは「エコロジー(自然環境保全)カー(車)」を略したもので、その名の通り、環境に配慮した車です。 ガソリン自動車やディーゼル自動車の動力はガソリンや軽油のため、CO2(二酸化炭素)を排出して温暖化を進めることや、排気ガスで大気を汚すことが問題視されています。これらを改善するために誕生したのがエコカーです。

エコカーは電気や水素、穀物など、環境に優しい電気や代替燃料を動力としているため、CO2(二酸化炭素)などの排出量を抑えられます。少ない燃料で走行できる燃費の良さも魅力で、資源を節約することにも貢献できます。日本では、政府が判定している「排気ガスの排出量と一定の燃費基準をクリアした自動車」がエコカーと認定されます。「低燃費」と「低燃費」をクリアすればエコカーと認定されるため、その種類は豊富です。

地球・環境に優しい自動車の種類

電気自動車(EV車)

EVとは「Electric Vehicle」の頭文字を取った言葉になります。一般的に電気自動車と訳され、充電装置でバッテリーに電気を貯め、その電気でモーターを動かして車輪を駆動する自動車です。バッテリーとモーターだけで動くため、エンジンは搭載されていないことが特徴です。

メリット

環境に優しい

電気自動車の最大のメリットは、環境への負担を軽減することです。ガソリン車・ディーゼル車はエンジンを動かすと汚染物質を含んだ排気ガスを排出してしまいます。一方で電気自動車(EV車)は、二酸化炭素(CO2)、窒素酸化物(NOx)などの有害物質をまったく排出しません。

コストパフォーマンスが良い

同じ走行距離にかかる費用はガソリン代よりも電気代の方が安く、契約プランを見直して深夜に充電を行う等の利用方法の工夫で、さらなるコストダウンが可能になります。

静粛性がある

ガソリン車は、モーターではなくエンジンを駆動させるため、音や振動の発生は避けられません。一方で電気自動車(EV車)は、エンジンを搭載しておらず、モーターとバッテリーだけで走行が可能なため、ほとんど走行音はせず静粛性に優れています。

補助金・減税が適用される

電気自動車(EV車)を購入する場合、国や自治体の補助金対象となるケースがあります。充電用コンセントやスタンドの工事費用に対しても、地域によっては補助金制度がある場合があります。また、電気自動車(EV車)では、自動車税・重量税に対して、自動車グリーン税制、エコカー減税などの恩恵が用意され、自治体によっては上乗せ優遇措置もあります。なお、ガソリンにはガソリン税・石油税が発生しますが、電気のみを使用する電気自動車(EV車)にはそのような税金がかからないという点もメリットとして挙げられます。

デメリット

販売価格が高い

電気自動車(EV車)は一般的なガソリン車より車両価格が高い傾向にあります。そのため、電気自動車(EV車)の購入を最終的に断念した方の多くは、価格の高さを理由に断念しているそうです。

充電スタンドが限られる

電気自動車(EV車)は、ガソリンスタンドが普及して燃料補給が容易なガソリン車・ディーゼル車と異なり、充電スタンドの普及が十分ではありません。そのため、外出先で充電スタンドがないなど、燃料の補給が難しい場合があり、充電切れが起こってしまう可能性が考えられます。また、エアコンなどでも電力は消費されてしまうため、夏季や冬季にはバッテリー切れのリスクが高まることにも注意が必要です。

充電時間が長い

ガソリンの給油はガソリンスタンドで数分で給油が完了しますが、電気自動車(EV車)の充電には数時間単位の時間がかかる場合があります。急いで外出したいときなどには、これは大きなデメリットになります。

航続距離への不安がある

燃料を満タンにした状態から燃料がなくなり走行が出来なくなるまでの距離のことを「航続距離」といいます。電気自動車(EV車)は、航続距離がガソリン車など他の車両と比べて短い傾向にあります。日頃から車を利用する人や、走行距離が多い方にとって、電気自動車(EV車)の航続距離に不安を抱くケースが多いようです。

ハイブリッド自動車(HV車)

HVとは「Hybrid Vehicle」の頭文字を取った言葉であり、ハイブリッドカー(ハイブリッド車)は、2つ以上の動力源を備えている車のことです。一般的には、ガソリンで動くエンジンと電気で動くモーターの2つの動力源を備えた自動車を指すことが多いです。

ハイブリッドカーの走行の仕組みは、速度が低い時は電気で動くモーターを使って走行し、燃費の効率が良い速度になった時はガソリンで動くエンジンに切り替えて走行するという仕組みを取っています。そうすることで、速度が低い時に燃費の効率が悪くなる一般的なガソリン車のエンジンの性質を補うという仕組みになっています。そのため、従来のガソリン車よりも燃費の効率が良くなり、CO2(二酸化炭素)や排気ガスの排出量を抑えることが可能になります。

メリット

燃費が良い

ハイブリッドカーはエンジンとモーターを組み合わせているため、燃費の効率がとても良いです。そのため、ガソリン代を抑えることができます。また、ガソリンの消費が遅く、給油が必要な回数が少ないことによって実質的な手間が減ることも大きなメリットといえます。

環境に優しい

ハイブリッドカーは、電気で走行している時はCO2(二酸化炭素)の排出を抑えることができるため、地球・環境に優しいというメリットもあります。また、ハイブリッドカーの環境性能は国土交通省が定める基準値をクリアしているということから、購入時に減税や免税の対象となります。

減税が適用される

ハイブリッドカーの購入時に適用される減税措置としては、自動車税、自動車重量税、自動車取得税の3つの税金が対象となります。モデルごとに適用される範囲が異なりますが、ハイブリッドカーの場合、最大で自動車取得税と自動車重量税が全額免除、自動車税(普通乗用車)が75%軽減、軽自動車税(軽自動車)が50%軽減となります。

静粛性がある

ハイブリッドカーはセルモーターを回してエンジンに点火するわけではないため、ガソリン車に比べて大きな音は出ません。車種によっては、ハイブリッドシステムを始動するだけの車両もあり、非常に静かにエンジンを始動することができます。また、低速の走行であればガソリンエンジンを始動させずに走行できる車種もあります。

エンジンが長持ちする

通常のガソリン車と比べると、ハイブリッドはモーター駆動と併用で出力を出しているため、エンジンにかかる負担は軽減されます。また、発進や加速、順高次もモーターのアシストが入るので、エンジンの劣化も緩やかになると考えられます。

デメリット

販売価格が高い

同じような性能の車でも、ハイブリッドカーの方が購入価格が高くなってしまうことがデメリットの1つです。中古車で購入する場合でも、購入価格はやや高くなります。しかし、購入価格が高いということもあり、売却時には高く売ることが可能です。もちろん、ガソリンエンジンモデルと比べて、ガソリン代も大幅に削減することができます。

バッテリー寿命が短くなる場合がある

ハイブリッドカーは駆動用バッテリーに貯めた電気で走行をアシストするという仕組みです。そのため、駆動用バッテリーの寿命は燃費性能に直結するため、どんなバッテリーでも劣化を避けることはできません。現在では一般的な走行距離であれば、駆動用バッテリーはほとんど交換の必要のないレベルまで進化していますが、極端に駆動用バッテリーを酷使するような使い方をすれば、10年で10万kmになる前に駆動用バッテリーが大きく劣化することもあります。もし自費で駆動用バッテリーを交換することになった場合、かなり高額な費用がかかることもデメリットといえます。

走行音がない

ハイブリッドカーがモーターのみで走行している時は走行音がほとんどしないため、歩行者などに気付かれにくいというデメリットもあります。ガソリン車であれば、一定のエンジン音が鳴るため、近くの歩行者が気付いて避けることができますが、ハイブリッドカーの場合は、歩行者が気付かずに飛び出してくる可能性もゼロではありません。ただし、最近のハイブリッドカーでは時速20km以下になると、意図的に音を出す車両接近通行装備が標準の装備となっており、メーカー側でも対策がとられています。

車内スペースが狭い

ハイブリッドカーは、大きな駆動用のバッテリーを搭載している関係で、ガソリン車と比べると、車内のスペースが若干狭くなる場合があります。もちろん、自動車メーカーもできる限りスペースが圧迫されないよう工夫しているため、荷室が大きく削られるようなことはありません。

環境によっては燃費が悪くなる場合も…

環境によっては、ハイブリッドカーでも燃費がガソリン車とあまり変わらない場合があります。例えば、高速道路のように道幅が広く、スピードを出す道路ではガソリン車とハイブリッドカーの間で燃費の差があまり出ない可能性があります。しかし、ハイブリッドカーは、速度が低くても燃費の効率が良いといえるため、日本のように狭い道や信号での停車が多く、あまりスピードを出さない道路に適しているといえます。

プラグインハイブリッド車(PHV・PHEV車)

近年、耳にすることが増えてきたPHVは「Plug-in Hybrid Vehicle」の頭文字を取ったものです。メーカーによっては「PHEV」(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)という略称を使用する場合もあります。

プラグインハイブリッド車は、外部電源からの充電が可能なハイブリッドカー(HV車)の事です。ハイブリッドカー(HV車)のモーターを動かすバッテリーは、走行時、減速時のエネルギーを利用して自動的に充電する仕組みとなっており、自由に充電することができません。プラグインハイブリッド車(PHV車)とは、自宅などで自分の好きなときに自由に充電できるようにしたものです。

プラグインハイブリッド車(PHV車)の大きなメリットは、ハイブリッドカー(HV車)と電気自動車(EV車)のいいとこ取りができるという点です。バッテリーに電力が残っているときはモーターだけで駆動する電気自動車(EV車)として走行し、バッテリーがなくなったらエンジンと併用のハイブリッドカー(HV車)として走行することが可能です。近距離のドライブではモーター走行でコストを抑え、長距離のドライブ時にもバッテリー切れの心配なく走行できます。

燃料電池自動車(FCV車)

FCVは「Fuel Cell Vehicle」の頭文字を取った言葉です。燃料電池自動車は、ガソリンの代わりに水素を積み、燃料電池で発電した電気でモーターを回して走行します。

電気でモーターを回して走るという点で、電気自動車(EV車)の一種といえます。モーターの力だけを駆動力として走行するため、エンジンは搭載していません。ですので、エンジンを搭載し、ガソリンとモーターを駆動して走行するハイブリッドカー(HV車)とは異なります。また、電気自動車(EV車)は搭載しているバッテリーに対して外部から充電を行いますが、燃料電池自動車(FCV車)は車の中で充電をしながらモーターを回して走行するため、その点が大きな違いとなっています。燃料は水素と酸素しか使わず、二酸化炭素(CO2)を出しません。排気ガスが出る部分からは水しか出ないため、環境に優しい自動車といえます。

天然ガス自動車(NGV)

「天然ガス」とは地下から噴出するガス全般のことであり、通常はその中の燃えるガス、つまり可燃性天然ガス(メタンガス等)を指します。(不燃性天然ガスには火山ガス等があります。)

天然ガス自動車(NGV)は、SOx(硫黄酸化物)や粒子状物質をほとんど排出せず、さらに、NOx(窒素酸化物)やCO2(二酸化炭素)の排出が少ない環境特性に優れた自動車です。トラックやバス、軽自動車など、次世代自動車の中では車種のバリエーションが豊富なことも特徴です。天然ガス自動車の構造は、基本的にガソリン車やディーゼル車と同じであり、異なるのは燃料系統だけです。

燃料である天然ガスは、高圧(20MPa)に圧縮され、自動車ガス容器に充填されています。ガス容器から燃料配管を通って減弁圧を介してエンジンに供給されます。海外では、パキスタン、イラン、アルゼンチン、ブラジルなどをはじめとした世界中の国々で1,900万台以上の天然ガス自動車が普及しています。

水素自動車

水素自動車とは、ガソリンの代わりに水素をエネルギー源として駆動する車です。ガソリンエンジンを改良し、直接水素を燃焼させる仕組みになっています。燃焼によって水と少量のNOx(窒素酸化物)が排出されますが、CO2(二酸化炭素)の排出量はゼロです。燃料電池自動車(FCV車)も水素を利用しますが、水素と酸素の化学反応で得られる電気エネルギーで駆動させる、という点で違いがあります。

水素自動車のメリットとして、CO2(二酸化炭素)などの温室効果ガスを排出しない、触媒にレアメタルなどの高価な原料を使用しないため、製造コストが比較的安価である点があげられます。デメリットとしては、水素製造技術が確立されておらず、製造効率が悪いことや、水素ガスを貯蔵するタンクの安全性の確保や小型化が必要なことなどがあります。

低燃費かつ低排出ガス認定車

低燃費かつ低排出ガス認定車とは、1.「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)」に基づく燃費基準(トップランナー基準)を早期達成し、2.かつ国土交通省の「低燃費ガス車認定実施要領」に基づく低排出ガス認定を受けている自動車をいいます。燃費基準早期達成車、低排出ガス認定車には、その内容を示すステッカーが貼付されています。

エコカーの普及状況

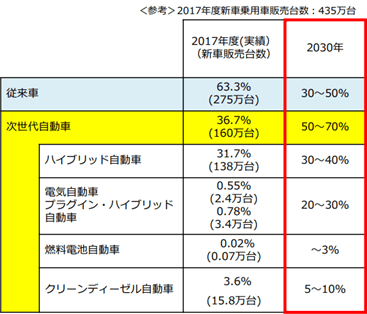

日本の次世代自動車の普及目標と現状 出所:未来投資戦略2018「2018年6月未来投資会議」

2017年度における新車乗用車販売台数は約435万台であり、そのうち従来車(ガソリン車等)の割合は63.3%、次世代自動車(EV車、HV車等)は36.7%で、半分以上が従来車であり、次世代自動車の普及はまだまだであると感じます。経済産業省では、2030年には、従来車の普及の割合を30~50%まで減らし、次世代自動車の普及の割合を50~70%まで引き上げる目標を立てています。

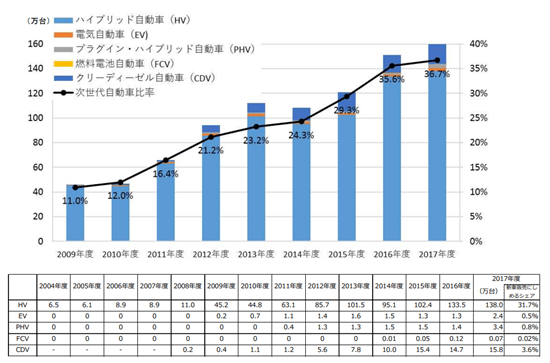

(参考)日本の次世代自動車の年間販売台数推移 出所:「総合エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会自動車基準ワーキンググループ」「交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動車燃費基準小委員会」合同会議第6回資料

次世代自動車の販売台数の推移を見ていくと、ハイブリッド自動車(HV車)が半分以上を占めていることが分かります。2009年から2017年にかけて販売台数は増加しているものの、日本全体の販売台数で見ると半分以下の普及率であり、日本では次世代自動車があまり普及していないという現状となっています。

まとめ

この記事では、環境に優しい車(エコカー)について見ていきました。地球・環境に優しい次世代自動車の開発は年々進められてはいるものの、現在の日本では日常的に普及されているとは言いがたい状況となっています。この記事を読んだことで、是非次世代自動車であるエコカーについての知識を付け、この次世代と言われている自動車が日常的に使われるようにするためにはどのような取り組みが必要なのかについて考える機会になればと思います。

宜しければSNSでのシェアをお願い致します!