動物と私たち

所属:日本大学

インターン生:O.Hさん

絶滅危惧種に認定されている動物の数を皆さんはいくつだと思いますか?現在、約3万種の生物がレッドリストに載っています。なんと20年前まではレッドリストには2万以下の生物しか載っていなかったそうです。それでも充分な数ですが、この20年で1万近くの生物が絶滅の危機に陥っています。本文では少しでも絶滅を遅らせることはできないのかを考えていきます。

絶滅危惧種と言っても、どのように絶滅危惧種と認定されているか知っていますか?絶滅危惧種と認定される基準は5つあります。

- 一定期間における個体群サイズの縮小

- 地理的範囲(出現範囲と占有面積)

- 成熟個体の推定値と付帯条件

- 個体群サイズが成熟個体の推定数

- 野外における絶滅確率の定量的予測値

これらの条件のどれかに満たしてしまった場合、国際自然保護連合(IUCN)がさくせいしたレッドリストに登録されます。環境問題と絶滅危惧種の増加は密接な関係にあります。今では化石燃料の使用、森林の減少により大気中の温室効果ガスの急激な増加により気温が上昇しています。このような温暖化の影響で代表的なものの一つとして海水の融解があります。

融解によって影響を受けるのが北極に生息するホッキョクグマです。現在ホッキョクグマは生息地域を追われ食べるエサもなく子熊も育つことができず、生息数がどんどん減り2020年現在ホッキョクグマの生息数は残り26000頭ほどしかいません。ホッキョクグマの絶滅を止めるべくWWF(World Wide Fund for Nature(世界自然保護基金))が活動しています。

しかし私たちにもできることはあります。例えば基本的なことですが、家庭から出る二酸化炭素の量を減らすことです。無駄な電気はつけない、見ていないテレビは消す、エアコンの設定温度を上げるもしくはつけない。特にエアコンですが、温暖化によって気温が上昇→暑いから冷房をつける→温暖化の加速という悪循環に陥っています。これでは常に気温が徐々に上昇してしまいます。家庭では特に考えなくてはいけない問題だと個人的に考えています。

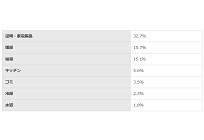

家庭から出る二酸化炭素の割合

| 証明・家電製品 | 32.7% |

|---|---|

| 暖房 | 15.7% |

| 給湯 | 15.1% |

| キッチン | 5.6% |

| ゴミ | 3.5% |

| 冷房 | 2.3% |

| 水道 | 1.8% |

上の表が家庭から出る二酸化炭素の割合です。この数値を減らす具体策としては

- 公共交通機関を利用する

- 使っていないコンセントは抜く

- 省エネ製品を選ぶ

- 冷房、暖房のつけっぱなしや高すぎない温度、低すぎない温度に調節する

等が挙げられます。ほかにも太陽パネルの設置することで家庭の消費電力を抑えることができますが、費用も掛かりますし設置工事もあるため無責任に皆やるべきだということはいえません。ここまでが人の生活によって加速し続けている地球温暖化による絶滅危惧種と自分たちが今からできる対策です。

地球温暖化以外でも絶滅の危機に瀕している動物もたくさんいます。その一つとして水質汚染が挙げられます。では水質汚染による生物への影響と原因、対策を書いていきます。水質汚染の原因は下記の3種類に分けることができます。

- 有機汚濁

- 富栄養化

- 有害物質

まず有機汚濁の原因として挙げられる物質は「有機物」です。川や湖沼・海に流れ込む有機物とは虫の死骸や落ち葉といった自然界で発生するものから、人間によって排出されるものもあります。本来、川や海には自浄効果というものがあり、一定量の有機物であれば水中にいるバクテリアなどの微生物が有機物をエサとして分解してくれます。

しかし有機物が一定量を超え増えすぎると分解に必要な酸素の補給が追いつかず微生物が活動できなくなります。そうなると硫化水素やアンモニアを発生させる別の種類の微生物が活動を始めます。これによって川や海などの水に悪臭や汚濁が見られるようになるのです。微生物が大量の有機物を分解するために水中の酸素を減少させると、生物がすめなくなり生態系が崩れていきます。

地球は食物連鎖ですべての生物が生きています。たかが1種類減るのではなく1種類減ってしまうことで崩れてしまうが食物連鎖という生態系なのです。有機物が大量に増えてしまっている理由として、家庭や飲食店などの排水に含まれる食べ残しです。私たちにできる対策としては食品ロスを少しでも減らすことです。少しずつでも減らすことで有機物の量を減らすことにつながります。

次に富栄養化です。富栄養化の原因としては水中の植物プランクトンの栄養源である「窒素」「リン」が豊富にある状態です。豊富にあると聞くといいように感じますが、実は必要以上に窒素とリンが増えすぎると、それを養分にしている植物プランクトンが異常に増幅してしまい、水面が緑色になるアオコを招き、大量に死んだ植物プランクトンが先ほど挙げた有機汚濁の原因にもなりさらなる水質汚染を引き起こします。

結果有機汚濁と同じように酸素が足りなくなり、微生物が減り生態系が壊れてしまいます。窒素やリンが増えてしまう主な原因としてはトイレ、洗濯、台所から排出される生活排水が半数以上を占めています。これらに関しては生活する以上排水してしまうのは多少仕方がないようにも感じられますが、できることとしては洗剤やシャンプーなどの量を減らすこと位でしょうか。

最後に有害物質です。名前の通り有害なものであり、自然の生物以外に人間にもカドミウムによる「イタイイタイ病」やメチル水銀化合物による「水俣病」などの公害により悪影響を与えました。これらの有害物質の原因となるのはカドミウムや鉛などの重金属類や、医薬品化粧品、農薬、プラスチックに含まれる化学物質です。さらに現在ではフライパンなどに使われる有機フッ素化合物や、プラスチック製品に使われるビスフェノールAが問題になっています。

どちらも自然界では分解されにくいため蓄積されやすく、発がん性も報告されており、生物への悪影響それに伴う生態系の崩壊、さらには過去のような公害を発生させ人間に悪影響を及ぼす可能性があります。

これらの水質汚染によって水中の生物は絶滅の危機に瀕しています。例えば二ホンウナギは日本で好まれているウナギです。しかし水質汚染によってこのウナギも数が減少しておりこのまま数が減り続ければいつかウナギが食べられなくなるかもしれません。養殖はできないのかという意見もありますが、ウナギを養殖するために必要なシラスウナギもまた漁獲量が減少しており二ホンウナギの養殖はかなり難しいようです。

最近では秋の味覚である秋刀魚も不漁だというニュースをよく耳にします。このままでは島国であるはずの日本で海の幸が食べられなくなる日が来てしまうかもしれません。それを防ぐためにも私たちはできる限り対策を実施していく必要があります。

環境問題における野生生物の国際的取り組み

生物多様性条約は減少し続けている世界の生物の保全を目的とした基本法的な条約で1992年の地球サミットで158カ国が署名し、1993年12月に発行されました。生態系、種、遺伝子の三つのレベルで生物の多様性を保全するために、自然の生息地における保護地域設定を第一に位置付け生息地域以外での飼育繁殖や遺伝子保持などの取り組みを必要としています。

経済的な価値のある動植物が取引の対象となる場合に乱獲につながるという点に着目したワシントン条約もあります。これは野生生物の国際的取引を規制し、その保護を目的としています。

環境問題以外の影響で絶滅の危機に瀕している生物もたくさん存在します。野生動物を絶滅に追い込んでいる大きな要素が人間による乱獲です。実際人間によって絶滅させれた動物は多くいます。例えばリョコウバトは、インディアンが食用としていた鳥類で、西洋人の入植以降、食肉だけではなく羽毛を目的とした乱獲が増え1890年代にはほとんど見られなくなってしまうほど数が減少「地球上でもっとも繁殖した鳥類」といわれ推定数50億にもおよぶ数が生息したにも関わらず人によって絶滅させられてしまいました。

ステラーカイギュウはジュゴンやマナティーなどの大型の海生哺乳類です。1頭当たり3トンの肉と脂肪を入手することができ皮・ミルクも有用といった生物でした。これを聞いた毛皮商人やハンターが乱獲したった30年で絶滅させていしまいました。

上記であげた生物以外にもお金が目当ての商人や娯楽目的としたハンターによる乱獲で絶滅させられた野生動物はたくさんいます。それは今も続いており「アフリカゾウ」は体長6~7,5メートルもあるゾウですがゾウの牙である象牙目的の乱獲によって生息数が減少しています。また動物園で見かける「トラ」ですが、こちらも密漁によって野生に10万頭いた数が今では3000頭にまで減少しています。

これも趣味の悪い金持ちがカーペットなどに利用するためお金が儲かるためです。このように食物連鎖に従って生きている動物は人間の欲望によって乱獲され、住処を追われ数を減らされ続けています。人間が地球のガンといわれるのも納得のいく悪行です。しかし現実問題、乱獲を減らすことは難しいと思われます。

今の法律では密猟者を逮捕してもすぐに出てきてしまいます。罪を重くする法律に改正されない限り乱獲は減らないと考えています。また、リゾート地の開発や高速道路の開発によって海を埋め立てたり、森林を伐採することで生息地域を追われ数が減少している動物もいます。

外来種による在来種の減少

外来種とは人間によって本来生息していなった地域に持ち込まれた種のことです。本来生息していない場所に持ち込まれるため野生化するパターンの方が稀ではありますが、問題は多くあります。その外来種が病気を待っていた場合、それまでその地域には存在しなかった病気や、寄生虫に感染し在来種の数が減少してしまいます。

また在来種として有名なブラックバスなどはその地域に生息していた在来種を捕食してしまいます。これもまた在来種の数を減少させる要因にもなります。中には競合といって似たような生息環境を持っている外来種が在来種から食物を奪い在来種を駆逐してしまうこともあります。外来種によって絶滅してしまった例としてフクロオオカミという生物がいます。所説ありますがアジアから持ち込まれたディンゴという野犬がフクロオオカミと競合し、結果としてフクロオオカミが絶滅してしまったらしいです。

外来種問題は野生生物に影響を与えるだけではなく、私たち人間にも影響を与えます。例えばエボラ熱といったウイルスなどの感染症も外来種によって被害が増える可能性があります。病気を媒介する恐れのあるネズミが海外からペットとして輸入され国内で販売していたこともあります。こういった外来種問題は人がペットとして買ったいた生物が甘い管理のせいで逃げだしてしまうことが要因の一つです。中には意図的に外来種を逃がす人もいますが、ペットとして買うならば飼い主は責任をもって管理しなくてはいけません。

このように私たちの生活、行いによって生息地域を追われている野生動物はたくさんいます。上記で書いたように私たちにできることは少ないですが、それでもできることを少しづつすることが環境問題を緩和させ野生動物の減少スピードの低下につながると思っています。人間には今までの生物とは違う理性、技術、選択する能力が備わっています。自分の欲だけではなく「少しくらいいいや」という気持ちを抑えポイ捨てを減らしたり、技術を以て地球にできることをしていくことが、この現状を招いた人間のできることだと考えています。

個人的な別の意見を書かしていただくなら、私は環境問題を解決し、今生きている野生動物の絶滅、減少を抑えれるなら抑えるべきだと思います。しかし一方で長い地球の歴史から見れば生物の進化はたくさんの絶滅を繰り返し、種ごと世代が入れ替わってできています。

つい最近までは爬虫類である恐竜が食物連鎖のトップに立っていた時代もあります。虫がトップだった時代もあります。このように常に同じ種族がトップに立ち続けていたことはないのです。その食物連鎖が入れ替わる大きな原因が環境の変化です。火山噴火、氷河期などの地球の環境が大きく変わるとき生物も新しい環境に種も進化していきます。もし人間が本当に地球のガンであり人間のしている環境破壊が火山噴火と同じような大きな環境の変化だとすれば、私たち人類はほかの生物を次の種に進化させる触媒なのかもしれないと考えています。

宜しければSNSでのシェアをお願い致します!