ミツバチの重要性と減少問題

所属:武蔵野大学

インターン生:T.Kさん

普段日常的にスーパーなどで販売されているハチミツはミツバチによって作られていることは皆さんご存じだと思いますが、ミツバチはハチミツを作る以外にも様々な面で私たち人間や生態系を支えている重要な存在であります。一方で現在世界中でミツバチが大量に失踪や死滅している現状をみなさんご存じでしょうか?今回はミツバチの様々な面での重要性と現在抱えている問題について説明していきます。

RAULのインターンシップに参加いただいた武蔵野大学のT.Kさんが執筆してくれた記事だモ!内容がご参考になりましたら、ぜひともイイネやシェアしてほしいだモ!

そもそもミツバチとは

ミツバチは卵を産まない働きバチと、卵を産む女王バチが存在します。コロニー(ハチの家)は夏になると8万匹に増え、多くの働きバチが蜜を取りに行ったり子供の世話をしたりします。また9種類いるミツバチのなかで家畜化したのは西洋ミツバチと東洋ミツバチのみであり、養蜂がしやすくたくさん蜜が採れる西洋ミツバチの方が現在市場に多く出回っています。

仕事が地球(と人間)の利益になる

自然界では被子植物(花の咲く植物)のほとんどが野生のミツバチをはじめ、チョウやガなどの ポリネーター(花粉媒介者)に頼って種子を作り、次世代を残しています。ポリネーターは受粉によって植物の多様性を維持し、森林や里山など 豊かで安定した生態系にする役目を果たしています。働きバチは花の蜜や花粉を求めて一日に2000個の花を訪れる際、体に花粉が付着して花粉を媒介する役割を持っています。それを利用してビニールハウスなどで苺を栽培しながら、蜂を飼う農家も数多くいます。

蜂は世界中に数多くの種類が存在しますが、ハチミツをたくさん作る種はほんの一握りです。その中でハチが花の蜜や花粉を集めるときに行われる花粉媒介の方が人間が受ける恩恵も経済規模もはるかに高いです。ミツバチを筆頭とする花粉媒介昆虫の世界的な価値は年間推定で約33兆円にのぼります。ミツバチは地球の生態系の中で、極めて重要な役割を果たしており、国連の報告によると世界の食料の90%をまかなっています。100種の作物のうち、実に70種以上がミツバチの授粉によって生育しています。

もしミツバチがいなくなってしまったら、スーパーに並んでいる食べ物の半分はなくなってしまう可能性があります。主に消えてしまう食品には、アーモンド、リンゴ、アボカド、カシューナッツ、ブルーベリー、ブドウ、モモ、コショウ、イチゴ、ミカン、クルミ、スイカ、最悪の場合コーヒーまで、日々の生活に欠かせないものが無くなってしまう恐れがあります。

ミツバチ不在の世界でわたしたちが直面する問題はさらにある。彼らの授粉のおかげでできる作物を食べているのは、人間だけではないということだ。それは乳牛です。

他にもミツバチとは全くと言ってもいいほど接点がないと思われる畜産業にも大きな影響を与えます。乳牛は毎日およそ45キロのエサを消費するが、そのほとんどは、ミツバチによる授粉を必要とするアルファルファの干し草です。アルファルファがなくなると、乳牛のエサが足りなくなり、バター、牛乳、チーズができなくなってしまいます。

ミツバチが直面している危機

2006年秋から現在にかけてセイヨウミツバチが一夜にして大量に失踪する現象が米国各地で発生しており、その数は米国で飼われているミツバチの約4分の1になってしまいました。ヨーロッパの養蜂家においても、スイス、ドイツでは小規模な報告ではあるが、他にもベルギー、フランス、オランダ、ポーランド、ギリシア、イタリア、ポルトガル、スペインにおいて同様の現象がみられています。また、CCDの可能性のある現象は台湾でも2007年4月に報告されています。

1971年から2006年にかけて、米国における野生のミツバチ数が激減し、養蜂家の所有しているミツバチのコロニーがゆるやかにだが顕著に減少してしまいました。都市化や農薬の使用、アカリンダニ やミツバチヘギイタダニ などの害虫による被害、商業養蜂家の撤退などの要因が重なって減少していると考えられていますが、2006年の終わりから2007年の始めにかけ、減少率は大きな比率となり、蜂群崩壊症候群(CCD)の名称を用いて、突発的なミツバチ失踪現象を表すことが提唱されました。2004年から2005年の冬に同様の現象が発生し、ミツバチヘギイタダニによるものとされたものの、断定には至っていません。また過去に発生した事例についても未だに原因は明らかになっていません。

1990年代の初めからヨーロッパ全域、フランス、ベルギー、イタリア、ドイツ、スイス、スペイン、ギリシア、ポーランド、オランダ、ドイツ、オーストリアやイギリスなどでも完全にCCDが原因だとは認められていないものの、2006年との同様の消失は発生しています。他にもインドやブラジルでも報告され、日本でも類似症例が報告されています。

症状が最初にみられ、CCDの現状が報告されている米国ではジョージア州、オクラホマ州、ペンシルベニア州、ウィスコンシン州、カリフォルニア州をはじめとする複数の州のグループでそれぞれ解析されています。北アメリカ全体ではカナダと24の州でもCCDが報告されており、ケベック州の養蜂家は、養蜂している蜂の40%が死亡したと報告しています。合衆国では2006年から2007年に養蜂の25%が消失してしまいました。続いてはCCDの主な要因である5つの仮説について説明していきます。

商業的な養蜂

ミツバチの大規模な商業的な使い方として、花粉媒介を目的とした養蜂があります。そのためアメリカなどの広大な土地ではトラック輸送によりハチのコロニーを毎年数千kmもの長距離を移動させることによりハチ達にストレスがかかり病気になりやすくなります。

それにより国内各地から巣箱を一緒に運ぶため、病気にかかったコロニーが州をまたいでまた別のコロニーに広がりやすくなります。また一種類の作物だけを栽培する大きな農園では、ハチが健康な免疫を保つのに必要となる様々な種類の餌が得られずに様々な病気やダニに寄生されやすくなり巣が崩壊するのではないかと考えられています。

行き過ぎた繁殖技術

生物は遺伝的多様性があることで、気候変動や未知の病気が発生しても全滅することなく対応できるのですが、養蜂のしやすい系統を求めて人工的に交配し続けた結果、ミツバチ本来の遺伝的多様性が失われていってしまった事で減少しているのではないかと考える専門家もいます。

農薬散布

発生した事例には環境の共通要因も認めていない研究もありますが、一般的な仮説の1つに、農薬説があります。2012年までにネオニコチノイド系殺虫剤の農薬成分と蜂群崩壊現象との因果関係を示す研究がヨーロッパを中心に多数発表されました。

農薬によるミツバチ減少の経緯には、蜂蜜と花粉の2つが考えられます。花粉経由では、ミツバチが餌とするものに使用される農薬は、体内に貯蓄される蜂蜜経由でなく、花粉経由でコロニーに運ばれるため、花粉が媒介として考えられます。蜂蜜経由では、幼虫は蜂蜜を食べず、大人のミツバチはそれに対してほとんど花粉を消費しません。CCDの症状は、もし環境から入る細菌や毒素が原因であるならば、幼虫が死亡せずミツバチの成虫が死亡している(もしくは失踪してしまっている)ことから、それは蜂蜜を経由して入ってきている可能性が高いと考えられます。

ネオニコチノイド系農薬

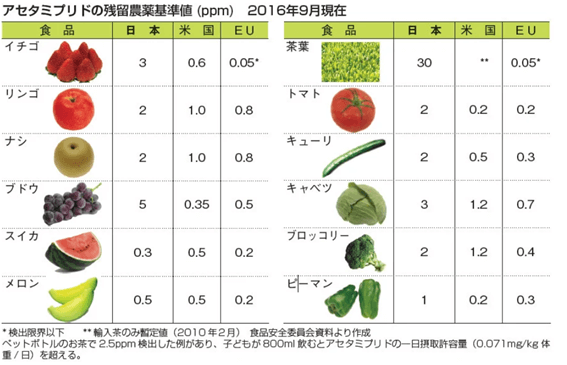

ネオニコチノイド系殺虫剤の農薬成分にはイミダクロプリド、アセタミプリド、ジノテフランなどがあり、日本の大手化学企業とアメリカの企業が共同でで欧州市場で展開しました。現在は農薬として世界100カ国以上で販売されています。植物体への浸透移行性があり残効が長い利点があり殺虫剤の散布回数を減らせるため、世界各国において最も主流の殺虫剤として用いられて、1990年頃から使用が急増しました。

実際に私たちの身近にある殺虫剤の成分もネオニコチノイド系農薬が使われていることが多いです。蜂群崩壊症候群の発生以降、ミツバチの大量消失とネオニコチノイド系農薬殺虫剤との因果関係についての研究が数多く行われ、オランダ、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリアなどヨーロッパの多数の国家で、これらの農薬の使用が禁止されました。

イミダクロプリドは土に撒かれ、花粉や蜂蜜といった植物の組織に吸収されます。ミツバチをはじめとする昆虫に見られるイミダクロプリドの効果は、CCDの症状と類似する部分がありました。例えばシロアリへイミダクロプリドを与えた結果、方向感覚を喪失させるなど、ヨーロッパでの「ミツバチの死亡」現象とイミダクロプリドの関係については議論と研究がされている状態です。

日本におけるCCD発生 出典:ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議

2009年には日本の長崎県の壱岐、五島、平戸、的山大島などでミツバチの大量死が発生しました。原因として先ほど述べた地域に農薬であるスタークルメイト、ダントツが散布されたことが要因なのではと考えられています。日本では残留ネオニコチノイドの許容基準値がEUよりも非常に緩く、アセタミプリドの場合、EUでは0.01ppm以下に規制されるのに対して日本では500倍の5ppmが許可されています。

2012年のサイエンス誌でイギリスのチームはマルハナバチをイミダクロプリドにさらした結果、対照群と比較しハチの体が小さくなり、女王バチの誕生数が85%減少すると発表しました。他にも同年の米国の科学誌サイエンスはネオニコチノイド系殺虫剤が低用量でもハチには多大な影響を与えるという英仏のチームによる2本の論文を掲載しました。

2013年には金沢大学教授山田敏郎の研究でネオニコチノイド系農薬によって蜂群が最終的に消滅することが確認されました。実験で使用された農薬は、大手企業所有のスタークルメイトと大手薬品企業所有のダントツです。実験では高濃度から低濃度を餌に混ぜてセイヨウミツバチ1万匹8群に投与したところ、濃度にかかわらず成蜂数が急激に減少し群は最終的に絶滅しました。

山田教授は実験の考察として、ネオニコチノイド系農薬は「農薬というより農毒に近い」もので、「このまま使い続け、ミツバチがいなくなれば農業だけでなく生態系に大きな影響を与える」と警告しました。ほか、フィプロニル、もしくはフェニルピラゾール殺虫剤もミツバチに対して毒性があると分かり、フランスでは2004年に部分的に使用禁止となりました。2012年にフランスの研究チームはミツバチを致死量以下のチアメトキサムにさらした結果、巣に戻れずに死ぬ確率が2~3倍高まり、これが蜂群崩壊を招く恐れがある事を指摘しました。

ここまでの証拠がある中、欧米各国ではネオニコチノイド系農薬使用禁止が広まっているのに日本は使用禁止どころか様々な農園で使われている現状にあります。

品種改良の種(F1種)

日本で販売されている野菜のほとんどがF1という種苗会社でつくられた規格野菜をつくるのに好都合な種であり、同じものがつくることができない仕組みの種です。なので繰り返し種を買わないといけなくなります。このF1という種のつくり方も、はじめは自家受粉をしないよう除雄というおしべを除く方法、次いで自家不和合性という性質を逆手にとった方法、そして今多用されているのが雄性不捻という花粉をつくれなくなった突然変異種を使う方法です。

F1種は作物の「揃い」が良いので、箱に詰めやすく物流コストが下がり、重さや形もばらつきがないので値付けしやすいなど、見栄え重視の消費者ニーズにもマッチしています。農家としても一斉に収穫できるため、畑が空き、次の作物を植えることができ、土地を効率的に使うことができるなど、メリットがたくさんあります。

しかしF1種の作物は雄性不稔になりやすい可能性があります。雄性不稔は、植物の葯や雄しべが退化し、花粉が機能的に不完全になることを言います。人間で言えば、男性側に原因のある不妊症と同じです。元々除雄は人の手で行っていたこともあり膨大な人件費がかかっていましたが、この雄性不稔植物を利用することで大幅な人件費削減が可能になりました。

薄利多売の農家にとってこれほどありがたいことは無いと、雄性不稔形質を受け継いだ種の需要が高まり、今では多くの野菜や植物に利用されています。例を挙げると稲、玉ねぎ、人参、トウモロコシ、ネギ、大根、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、白菜、シシトウ、ピーマン、ナス、オクラ、春菊、レタス、インゲン、テンサイなどが雄性不稔を利用した野菜として挙げられます。現在も研究はどんどん進められているため、近い将来ほぼ全てのものが雄性不稔植物を利用したF1種になっていくと考えられます。

そもそも雄性不稔植物はどのように生まれるのか?

雄性不稔植物は変異によるミトコンドリア異常によって生まれてきます。ミトコンドリアは、酸素を使いそこからエネルギーを取り出し、各細胞のさまざまな活動に必要なエネルギーのほとんどを、直接あるいは間接的に供給する器官です。この、生物にとって必要不可欠なミトコンドリアに異常をきたすことによって雄性不稔植物が生まれてきます。

以上の事からミツバチはどのようにしてきえてしまったのか?『タネが危ない』の著者である野口勲さんの見解では、ミツバチたちはミトコンドリア異常の蜜や花粉を集め、ローヤルゼリーにして次世代の女王バチの幼虫に与え、養蜂業者は一定の農家と契約しているので雄性不稔F1種子の受粉のために使われているミツバチは、世代が代わっても同じ季節には同じ採取農家の畑に行きます。

従って、この養蜂業者が所有するミツバチは代々雄性不稔の蜜と花粉を集めて次世代の女王バチと雄バチを育て続けていき、ミトコンドリア異常の餌で育った女王バチは、世代を重ねるごとに異常ミトコンドリアの蓄積が多くなり、あるとき無精子症の雄バチを生みます。巣の雄バチ全てが無精子症になっていることに気付いたメスの働きバチたちはパニックを起こし、巣の未来に絶望するとともに本能に基づく奉仕というアイデンティティを失い、集団で巣を見捨てて飛び去ってしまうのではないかと考えられます。

まとめ

わたしたちが普段口に入れている米、パン、野菜やお肉などは直接的ではないが、ミツバチを含む花粉媒介昆虫の活動によって多くの家庭の食卓を維持していきました。しかし、現在ミツバチが抱えている問題はまわりまわって私たちの食卓にまで大きく影響していきます。

今まで述べてきた問題を作った元凶は言うまでもなく私たち人間です。今わたちにできることとしてグリーンピースの署名活動に参加することや、無農薬の青果を食べること・農薬の使用を控えている作物を積極的に購入することだと私は考えます。私たちが購入・使用することによって、その活動をしている業界や団体にお金という投票券を投票していることになります。自分一人の行動でもその行動一つが世界を大きく変える一歩につながるかもしれません。

宜しければSNSでのシェアをお願い致します!