絶滅危惧種と環境の関係

所属:跡見学園女子大学

インターン生:R.Mさん

絶滅危惧種は日本の動物だけで1400種類を超えているそうです。植物や生き物を合わせると3000種類を超える生き物たちが絶滅又は絶滅危惧種となっています。 絶滅危惧種の原因として、半数以上は環境汚染か人間の活動によってのどちらかであると言われています。本文では改めて越滅危惧種というものを考え、少しでも絶滅危惧種が少しでも減るように何かできることはないのかを考え、まとめます。

絶滅危惧種の認定の仕方

絶滅危惧種という言葉を聞いたことがあるとは思いますが、どうやって絶滅危惧種に認定されるかまでは、知らない方が多いのではないかと思います。絶滅危惧種は国際自然連合というところが審査して決めています。又、日本では環境省が絶滅危惧種について管理しています。

レッドリスト

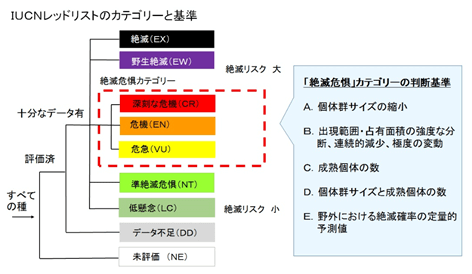

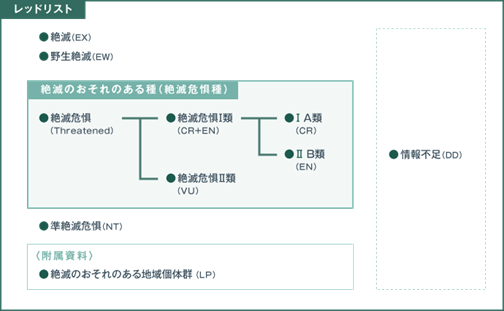

レッドリストとは、国際自然保護連合(IUCN)が作成した絶滅の恐れがある野生生物のリストです。地球規模で種の保全状態を調査祖、絶滅の恐れのある種をリストアップしています。

レッドリストは、世界の研究者によって構成されているIUCN種の保存委員会(SSC)や、国際的に野生動物の保護研究活動を行っている団体の協力などで作成されます。

下記の表は国際自然保護連合の基準になります。絶滅危惧カテゴリーは何項目かを総合的に見て各カテゴリーに振り分けられます。

日本版のレッドリスト

日本でもレッドリストが作成されています。日本に生息又は生育する野生動物について、専門家で構成されている討論会で評価し、その結果をリストにまとめたものです。又、レッドデータブックというものもあります。

これは、レッドリストに掲載された種について、それらの生息状況や存続を脅かしている原因等を解説した書籍になっているもので10年ごとに刊行されています。

下記の表は環境省が定めている基準です。IUCNとは少し違ったカテゴリーになっています。

環境によって絶滅危惧種なった動物

次に環境によって絶滅危惧種になった動物を紹介します。動物園にいるよく見る動物や、人気の動物でも野生になると絶滅危惧種になっている動物がたくさんいました。

二ホンカワウソ

- イタチ科

- 分布:本州・四国・九州・壱岐・対馬

- ランク:絶滅危惧IA類(CR)

- 特徴:1964年に国の天然記念物になり、翌65年には特別天然記念物に指定されています。河川の中・下流域や海岸域に消息し、主に水中の魚やエビ・カニ類を食べます。基本的に夜行性ですが、昼間もしばしば観察されています。

- 絶滅危惧種の原因:河川開発による生活環境の悪化、水質汚染

ツキノワグマ

- クマ科

- 分布:九州

- ランク:絶滅の恐れのある地域個体群(LP)

- 特徴:木の実や昆虫類などを食べる雑食性で、性格もおとなしい生き物です。日本では本州、四国、九州に生息し、国内の推定個体数は1万頭と言われています。開発による生息域の縮小から人里に出没するという事件が起こっています。

- 絶滅危惧種の原因:開発によって過剰な森林伐採が行わることによって起こった生息域縮小

今回は2種の動物を紹介しましたが、この他にもオオカミやライオン、ウサギやトドなども環境汚染などにより絶滅又は絶滅危惧種になっています。

環境汚染

先ほど二ホンカワウソやツキノワグマでも述べた水質汚染や森林伐採などの環境汚染について詳しくまとめていきます。

水質汚染

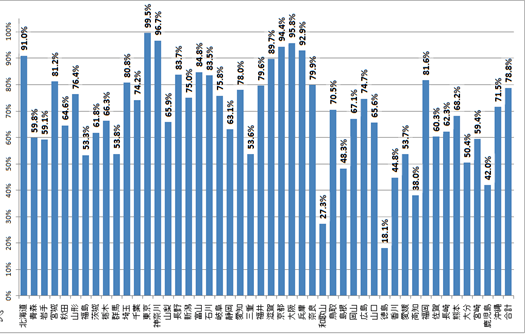

水質汚染の一番の原因は、工場や家庭から出る汚れた水だと言われています。通常は、家庭から出る使用された水は下水道から下水処理場に運ばれますが、下水道が整っていない地域が多数あるのが現状です。下記の画像はガベージニュースが日本下水道協会や国土交通省の画像をもとに作られた都道府県普及率推移(2018年3月時点)をグラフで表したものになります。

グラフから中心地が飛びぬけて普及率が良いのですが、和歌山や徳島は30パーセントをきってしまっているのが分かります。又、その他にも50%をきってしまっているところが多数あることがグラフから読み取ることができます。なぜ徳島県が下水道の普及率が低いか調べると、徳島県のホームページにて普及率の低さについて言及していました。

「徳島県は台風の常襲地域であり、浸水被害に悩まされてきたことから、汚水処理より浸水対策の整備に力を注いできた経緯があります。また、吉野川などの大河川の流域に市街地が形成されており、人口密度に比べて川の水量が豊富で、水の汚れをそれほど意識する状況になかったことも、普及率が低い原因だと考えています。」と述べています。

環境問題は人がもたらす環境だけではなく、自然がもたらす環境にも対応しなくてはいけないという四季がはっきりしている日本ならではの問題が環境汚染を改善していくことの後回しになっている要因の一つなのです。

森林伐採

森林伐採の主な原因は、先進国による商業伐採だと言われています。途上国で伐採された木材の大部分は先進国へと運ばれ、大量に消費されています。又、森林を切り開き、工業団地や農家、リゾート地が多数建設されています。

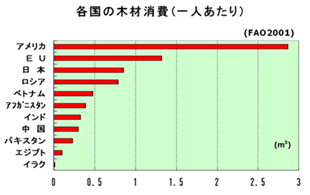

森林は多くの動物が生活する場所の一つなので、森林伐採によって生息域が縮小され絶滅危惧種が増えています。さらに、動物や生き物だけでなく、私たち人が生きていくために必要な酸素を作っているのは木でもあるので、森林や木が減ることによって私たちにも影響が出てきてしまいます。下記の画像は、各国の木材消費を表したものです。(地球村HPより)

アメリカが断然多いのが見て分かりますが、日本も世界で3番目に消費していることが分かります。少し前から、「my○○」という自分専用のお箸やコップなどを持ち運びするのが流行りましたが、まだまだ木材のものを使っているのが現状です。木材を減らすためには、私たちが消費しているがために伐採されているので、私たちの意識改革が最も重要になってくるのではないかと思いました。

私たちができること

絶滅危惧種の動物を少しでも少なくするには、私たち一人一人ができることは、環境汚染をどれだけ最小限にするかという一択ではないかと考えます。自然が影響する環境破壊もありますが、それは対策をするしか方法はありません。

しかし、人が影響する環境破壊は一人一人の意識や行動を変えていけば、最小限になくすことができます。そのために無駄遣いを辞めることがまず始めに私たちができることだと思います。

木材を使っているもの、洗剤、水、電気など身の回りの物を最小限で使うことによって、環境改善につながると思います。 少しの意識変化で環境変化につながると考えて、これを読んでくださった方には一度環境ということについて考えて改めて調べたり、考えたりしてみていただければと思います。

宜しければSNSでのシェアをお願い致します!