シカの生息域と個体数について

所属:東京大学

インターン生:K.Yさん

~奥山に 紅葉踏み分け 鳴く鹿の 声聞くときぞ 秋は悲しき~ 猿丸太夫

小倉百人一首第5番の歌に登場するように、シカは秋を彩る動物として、古来より日本人に親しまれてきました。また、現代でも奈良公園や宮島では、その愛くるしい姿が日本人のみならず外国人にも楽しまれています。 しかし、日本では同時に近年のシカの個体数増加とそれに伴う様々な被害が社会問題となっています。この記事では、シカの個体数増加の原因とその被害を概観し、それを踏まえて最後に対策を検討します。

RAULのインターンシップに参加いただいた東京大学のK.Yさんが執筆してくれた記事だモ!内容がご参考になりましたら、ぜひともイイネやシェアしてほしいだモ!

1. シカの分類

和名

ニホンジカ

学名

Cervus Nippon

分類群

哺乳綱、偶蹄目(ウシ目)、シカ科、シカ属

自然分布

和名通りに日本固有種ではなく、シベリアから東アジア一帯にかけて分布する。

生息環境

パッチ状に草地が入り込んだ森林地帯に多く生息する。

亜種

エゾシカ(北海道)、ホンシュウジカ(本州)、キュウシュウジカ(四国・九州)、マゲシカ(馬毛島など)、ヤクシカ(屋久島)、ケラマジカ(慶良間諸島)、ツシマジカ(対馬)の7つの地域亜種に分類される。

2. シカの生態

(1) 食性

4つの部屋に分かれた構造の胃を持ち、食べた食物を吐き戻して噛み直す「反芻」と呼ばれる行動をとります。さらに、胃の中の微生物が消化率を高め、低質な食物からも十分な栄養を得ることができます。一部の有毒な植物を除き(アセビ・ハンゴンソウなど)を除きほとんどの植物の葉、芽、樹皮、果実を餌とします。摂取量は約3kg/日と言われています。

(2) 繁殖

- 繁殖期 :9月下旬~11月

- 出産期 :5月下旬~7月上旬

- 妊娠期間:約220日

- 産仔数 :1(まれに2)

メスは満1歳(生まれた翌秋)で性成熟します。環境が良ければ満1歳から妊娠を始め、2歳になると妊娠率はかなり高い割合になります。この低い初産齢がニホンジカの特徴であると言えます。さらに、ニホンジカはほぼ毎年出産します。この二点がニホンジカの高い繁殖率の生態学的な理由となっています。

(3) 社会性

オスとメスは別々に暮らします。オスは1歳から2歳にかけて母親の元を離れて、基本的に単独行動をとります。一方で、メスはメス同士や子供を連れて群れで生活します。繁殖期には、オス同士が争って強いオスが複数のメスを囲い込みます。そのため、シカの社会は一夫多妻制の社会で、オスの一部はナワバリを作り、その中にハーレムを形成します。

オスよりもメスの数の方が多いという不均衡の中でも、このようなオスの繁殖行動によって妊娠可能なメスはほとんどが妊娠することになります。その結果、シカは高い繁殖力を維持し続けているのです。

3. シカの生息域・個体数の推移

近年、シカの生息域の拡大及び個体数の増加が見られ、人間の生活環境や産業、さらには生態系への被害が深刻なものになっています。

(1) 生息域の拡大

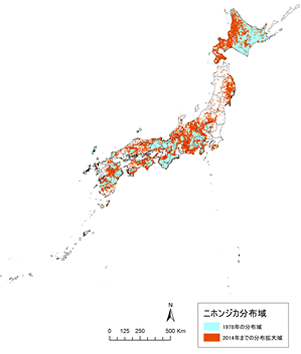

図1 シカの分布拡大状況(青色が1978年の分布域、赤色が2014年までの分布拡大域) 出典:環境省

環境省の調べでは、昭和53年(1978年)から平成26年(2014年)までの36年間でニホンジカの生息域が約2.5倍に拡大しています(図1参照)。

(2) 個体数の増加

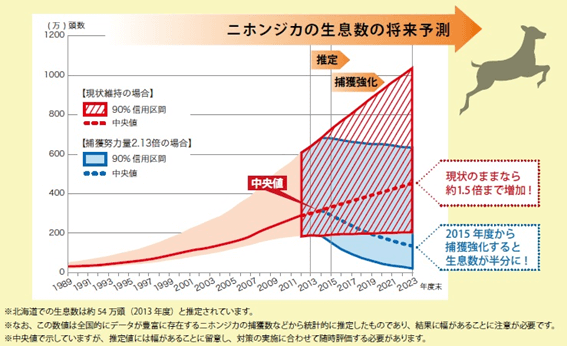

図2 ニホンジカの生息数の将来予測 出典:環境省

2015年の全国(本州以南)のニホンジカの推定個体数は中央値約304万頭となっています。2013年度末の推計個体数に比べて増加が止まり、個体数推計において初めて減少に転じている可能性があることが明らかになりました。しかし、未だに個体数は高止まりしていると言えます。

環境省と農林水産省は、2023年までにニホンジカ及びイノシシの生息数を半減する目標を立てています。環境省がニホンジカの将来の生息数を試算したところ、今の対策のままでは2023年には生息数が2012年度(抜本的な鳥獣捕獲対策の10年半減目標の基準年)の約1.5倍まで増加する結果となり、ニホンジカの生息数を減少させるためには、いまの約2倍の捕獲を行う必要があると予測されています(図2参照)。

4. 増加の原因

一つの特定の原因があるわけではありませんが、人間活動や自然環境の変化の側面から複数の原因が複合的に関係していると指摘されています。

(1) オオカミの絶滅

捕食者として日本の生態系の頂点に位置していたオオカミ(北海道:エゾオオカミ、本州:ニホンオオカミ)は、100年以上前の明治期を最後に絶滅したと言われています。現在の日本の生態系の頂点に位置するクマが基本的に植物を主食とするのに対し、オオカミは肉食動物です。天敵かつ肉食動物であるオオカミの絶滅はシカの個体数増加の一因であると言えます。

(2) 森林伐採

日本では戦後復興及び高度経済成長によって木材需要が増し、森林伐採が進みました。森林で木材用の高木が伐採されることで、低層への太陽光の日射量が増して下草や低木の生育状況が良くなりました。その結果、シカの食料となる低層植物が増加したという説明です。

(3) 地球温暖化

近年の地球温暖化で森林地帯の積雪量が減少し、シカは冬においても以前より容易に食料となる植物を得ることができるようになりました。つまり、シカの食料調達時期が長くなりました。その結果、栄養状況の悪化で冬を越せなかったシカ(特に子ジカ)の生存率が上昇しました。

(4) 里山の荒廃

原生的な自然と都市との中間に位置する里山は、農林水産業などに伴う様々な人間活動を通じてその自然環境が維持されてきました。しかし、戦後の産業構造の変化や高齢化の進行、人口減少によって里山に対する人間の管理が行き届かなくなり、里山の自然環境の変化や荒廃が問題となっています。

シカ問題にも里山の変化が関係しています。例えば、ハンターの減少という形で、里山から人間という抑止力が消えつつあります。さらに、里山の管理が放棄されたことで生態系が崩れ、シカの個体数の増加につながったという点も指摘されています。

(5) まとめ

農林水産省は「鳥獣被害対策の現状と課題」(平成26年)という資料で、鳥獣被害の深刻化には以下の要因が複合的に関係しているとまとめています。

①生息域の拡大(少雪傾向も関係)

②狩猟による捕獲圧の低下(狩猟者の減少・高齢化)

③人間活動の低下(耕作放棄地の増加、過疎化・高齢化等による)

5. 被害

シカの個体数の増加は自然環境や人間社会に対して様々な被害を及ぼしています。

(1) 森林破壊

シカの個体数が増加したことで、自然環境に対するシカの食害が目立っています。シカは草食動物であるため、植物の成長の阻害・樹形の変形・樹皮剝ぎといった被害が見られ、ひどい場合には立木の枯死にまで至っています。

このシカの食害に起因する森林破壊は様々な副次的な被害をもたらしています。例えば、森林破壊によって森林の持つ水源涵養機能や保水力が低下し、土砂崩れ(土砂流出)や洪水のリスクが高まります。このような被害は山奥の森林地帯や里山だけではなく、丘陵の宅地地帯でも懸念されています。

(2) 生態系の変化

シカの個体数の増加やそれに伴う森林破壊は動植物の生態系を変化させてしまう恐れがあります。例えば、景勝地の尾瀬ではシカが高原植物を食い荒らし、さらには湿原が破壊される被害が見られています。シカは体についた寄生虫を振り払うために、地面に体を擦りつけて泥浴びをします。その結果、美しい湿原はヌタ場という荒れた泥炭地に変わり果て、生態系や景観が害されます。

さらに、神奈川県の丹沢山地ではシカによってヤマビルの生息域拡大及び個体数増加という被害が出ています。野生動物の血を吸って栄養を得るヤマビルにとって、シカの増加は吸血源の増加を意味し、さらにシカの移動に伴ってヤマビルの生息域も拡大・分散する結果をもたらしました。私はよく丹沢にハイキングに行くのですが、足をヤマビルに吸われて出血するという被害にあうことが多いです。

(3) 食害(農林水産業)

シカにとっては、農地の農作物に加えて、集落周辺の雑草の大半も貴重な餌になります。人里に下りてきたシカは農作物を食い荒らし、毎年50億円以上の被害を出しています。さらに摂食のほか、農地の踏み荒らしの被害も発生しています。基本的にシカの食害対策には柵が用いられていますが、その対策もむなしく被害額は毎年増加の一途をたどっています。

(4) 交通事故

シカが様々な要因で人里に現れるようになり、自動車や鉄道列車とシカとの衝突事故が全国で多発しています。自動車については全国規模で統計は取られていないものの、北海道ではエゾシカ関係で毎年2000件前後の交通事故が発生しています。また、鉄道では全国で毎年5000件の衝突件数が発生しています。私自身、北海道のJR根室線で電車とシカが衝突して困ったという経験があります。

6. 対策

(1) シカ狩りの本格化

シカは一夫多妻の繁殖形態をとるため、個体数を減らすためにはメスを捕獲する必要があります。以前は天敵の肉食獣であるオオカミがその役割を担っていましたが、オオカミが絶滅した今、オオカミを絶滅させた人間が鹿を一定数に減らす責任を負っていると考えることができます。

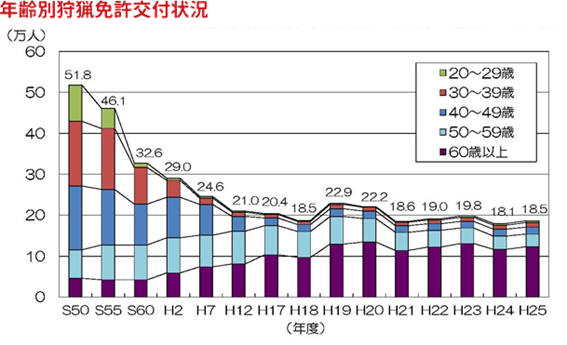

そのためにはハンターによるシカ狩りを増やす必要がありますが、高齢化や人口減に伴ってハンターの人数は減少傾向にあります(図3参照)。ハンター人口の増加を図るとともに、限られたハンターの人材をより有効に活用することが求められています。例えば、ハンターを常勤職員として自治体が雇用することが考えられます。また、現行のシカ狩猟の報奨金を充実させることも有効でしょう。

図3 年齢別狩猟免許交付状況 出典:環境省

(2) 天敵を復活させる

生態系に絶滅してしまったシカの天敵を復活させるという議論も存在します。オオカミの復活は人身被害や家畜の捕食といった負の影響も大きいですが、シカ問題の解決につながる有力な方策の一つです。「食物連鎖の頂点に立つ捕食者オオカミの再導入による均衡のとれた生態系の復元」を掲げて、日本オオカミ協会はオオカミの復活を強く主張しています。

また、海外では1990年代にアメリカのイエローストーン国立公園で実際に生態系にオオカミ再導入が行われ、成功した事例があります。オオカミの復活は特にデメリットが大きいため、実際に日本でも実施する場合は徹底した個体管理が求められると考えられます。

(3) 柵による駆除

農地や人家、道路の周りに柵を設置してシカの侵入を防止する方策です。現在の最もメジャーな対応策で、全国各地で行われています。柵の持つ駆除能力の物理的な限界が指摘されるものの、この対応策がさらに強化されるべきであることは言うまでもありません。

(4) 家畜の利用

一つ前の対策とも関連しますが、シカの個体数を減少させるのではなく、シカの生息域を限定することで、人間社会への被害を食い止める形でシカとの共生を図るというものです。

具体的には、荒廃した里山を放牧地化して大型家畜を放牧することで、動物の抑止力を利用してシカの生息域を森林に限定します。例えば、北海道では里山を柵で囲って乳牛を放し飼いし、里山へのシカの出現を抑えるという取り組みが行われています。この事例では、里山に牛という大型の人気動物が飼われていることで、子連れの親子が遊びに来て地域振興にもつながっているそうです。

(5) ジビエ産業振興

ジビエとしてフランス料理で重用されるシカ肉の消費量を増やし、ジビエ産業の振興を図ることで、シカ狩りのインセンティブを増やそうという取り組みです。シカ肉解体処理のコストの高さから流通量が少なかったシカ肉ですが、各自治体の取り組みもあって消費量は増加傾向にあります。

しかし、牛肉・豚肉・鶏肉と比べると依然としてシカ肉の単価は高く、消費量も相対的にかなり少ない状況です。さらに、シカ肉ブームがあるとはいえ、シカの個体数増加を止められるほどの勢いはなく、ジビエ産業振興は実質的には効果がないという指摘も根強く残っています。

7. おわりに

ここまで述べてきたように、これまでのシカの生息域拡大及び個体数増加は各方面に非常に大きな被害をもたらしており、このまま現状を受忍することはできないといえます。シカの個体数を減らそうと様々な取り組みが行われていますが、どれも抜本的な解決策であるとは言えない現状です。

ここで、私は一度そもそも望ましい個体数を考える必要があると考えます。近年シカの個体数が増加しているとはいえ、1960年代から1970年代にかけて各地でシカの個体数サイズが極小であったという報告があります。太古から明治初期までのシカの個体数は1960年代から1970年代にかけて激減し、そこから現代にかけて激増したという歴史があるのです。

つまり、シカ個体群動態の歴史から見ると、現状の個体数が異常であると必ずしも断定することは出来ないと言えるのではないでしょうか。1960年代から70年代にかけての激減前の水準に回復しただけであるという見方も可能です。とはいえ、シカの獣害が顕著になってきているのもまた事実なので、本来の望ましい生態系と現在の生態系を比較検討し、今一度これからの時代のあるべき生態系を議論する必要があると思います。

宜しければSNSでのシェアをお願い致します!