海洋エネルギーの可能性

所属:東京大学

インターン生:T.Oさん

このご時世、皆さん一度は再生可能エネルギーという言葉を耳にしたことはあると思います。そのようなときに皆さんが思い浮かべるものは太陽光、風力、バイオマスあたりではないでしょうか。今回はそれらと比べると現実味の薄い、でも多大なる可能性を秘めている海洋エネルギーの一部についてみていきたいと思います。

RAULのインターンシップに参加いただいた東京大学のT.Oさんが執筆してくれた記事だモ!内容がご参考になりましたら、ぜひともイイネやシェアしてほしいだモ!

海洋エネルギーとは?

海洋エネルギーとは、海水が本来的にもっているエネルギー(潮汐、海流、塩分濃度差等)、及びその空間を使って得られるエネルギー(洋上風力、海中鉱物等)のことです。このように定義はとても広いのですが、この記事では前者、とくに潮汐と海流について扱いたいと思います。

潮汐発電

潮汐発電は満潮時の海水の水位を保つための貯水池をつくり、干潮時に外界とのポテンシャルエネルギーの差を、モーターを回す運動エネルギーに変換して発電するというものです。種類としては貯水池と発電の方向の数による分け方がありますが、現在主流なのは一貯水池二方向発電という様式です。これは満潮時に外界から貯水池に、干潮時に貯水池から外界に海水を移動させて発電するというものです。

実例としてはフランスにあるランス潮汐発電所が有名です。ここは潮位差が平均で8.5mもあり、240MWも発電しています。またこの発電所は観光スポットとしても機能していて潮汐発電のゴールを体現しているといえるでしょう。

海流発電

海流発電は基本的には風力と同じ原理で、媒体が空気から海水になったものと考えればよいでしょう。海流は風とは違いおおよそ流量、流向は決まっているので、問題となるのは発電装置そのものということになります。現在では東芝、IHI、東京大学などの協力により、水中浮体方式の発電システムが研究されています。

なぜ海洋エネルギー?

今更ではありますが、そもそもなぜ、他にもいろいろある中から海洋エネルギーに着目するのかについて話していきたいと思います。

安定性

エネルギー供給を考えていくうえで安定性というのは大変重要なのです。例えば、ある一日に使用量を大幅に超える発電をしたとしても、貯電するにはロスが発生しますし、ビジネスで考えても、急に今日は発電量が少ないので供給できませんなどということは許されないわけです。

今まで再生可能エネルギー、特に太陽光・風力はこの大きな弱点を解消しきれずにきました。しかし、海洋エネルギーはどうでしょうか。潮汐発電であれば潮の満ち引き、海流発電であれば海流の流速、流向等予測が可能なことが多いのです。この安定性のある再生可能エネルギーを使わない手はありません。

ポテンシャル

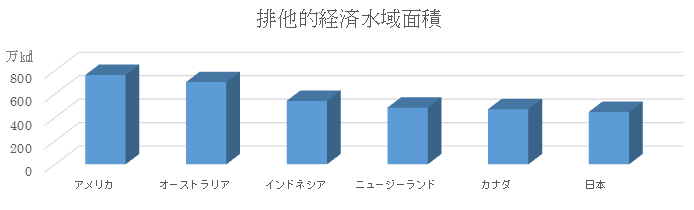

出典:Limits in the Seas-Theoretical Areal Allocations of Seabed to Coastal States、新しい領海関係法と水路部のかかわり

エネルギー供給を考えるうえで各国の特色に合わせた供給の形を考えていくことは重要なことです。たとえば再生可能エネルギーのエースである風力発電は、発電力が大きく実績もあり、魅力的ではありますが、日本に導入しようと考えると難しいところが多いです。では日本のエネルギー供給における強みとは何でしょうか。それは海に囲まれているという地理条件だと考えます。

上のグラフは排他的経済水域の面積のランキングを表しているのですが、日本はなんと第6位であり、ランキング上位の国の中でも国土との比でみればいかに重要な資源であるかわかると思います。また、潮汐発電であれば潮位差が最大6mある有明海があり、海流であれば世界でも流れの強い親潮があります。エネルギー供給の大部分を海外に頼っている日本が一旗揚げるのであれば海洋エネルギーはもってこいではないでしょうか。

なぜ普及しない?

ここまで読んでいただいた方には海洋エネルギーの魅力が十分伝わったと思います。それでは次に、なぜこれほど魅力的な海洋エネルギーが普及しないのでしょうか。海洋エネルギーの持つ課題についてみていきましょう。

環境

再生可能エネルギーを開発していくうえで避けられないのが環境に与える影響です。これは至極当然で、環境を守るための技術が環境に悪影響を与えてしまったら本末転倒ですよね。なので、導入に際し環境アセスメントをする必要があるのですが、海洋エネルギーの場合とても難しいです。

たとえば、海流発電のアセスメントをしようとしたときに、陸から距離があり、深さもあり、お金がかかることはもちろん大変であろうことは容易に想像つくと思います。また、潮汐発電の例だと、貯水池を整備するために数年にわたり干上がらせなければならないため、生態系に与える影響は大きいです。

技術

技術の有無が実用化の是非を決めるといっても過言ではありません。ただ、研究というものは莫大な資金が必要になるため、協賛などを受けて出資してもらわないことには技術開発は進まないのです。海洋エネルギーは先の環境アセスメントにせよ、技術開発にせよ、実用化までの年数が他のエネルギーに比べ長いことから出資を受けにくいといった現状があります。

おわりに

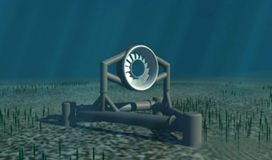

出典:ワシントン大学

海洋エネルギーの一部について具体例や利点、欠点について見てきました。日本がエネルギー自給を考えていくうえで海洋エネルギーは無視できない分野であることは確実だと思います。実際、研究も近年進んできています。例えば左図はOpenHydro社が潮流発電用に開発した機械で、環境への影響を考えてローターの中心を空けることで魚道の確保になり、またローター自体の高効率化も図れるというものです。

この分野は他と違い研究がまだまだ途上であると思われるので、だからこそ今後の技術革新に期待できるのではないでしょうか。今回は触れませんでしたが洋上風力は世界でも日本でも有力候補として研究、実証実験等されています。今後再生可能エネルギーやエネルギー供給について考えていくうえでこの記事が一助となれば幸いです。

宜しければSNSでのシェアをお願い致します!